Warum träumen wir eigentlich? Und was beeinflusst unsere Träume? Komplexe Fragen wie diese werden aus verschiedenen Sichtweisen wie etwa der Psychologie, Philosophie oder Biologie unterschiedlich beantwortet. Auch Jan Born, Schlaf- und Gedächtnisforscher, beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Themengebiet. Ob Träumen wirklich einen Sinn macht, dazu hat der 63-Jährige aus neurowissenschaftlicher Sicht eine recht nüchterne Einschätzung.

Laut Psycholog*innen oder Philosoph*innen verarbeiten wir in Träumen unseren Alltag. Je nach Trauminhalt zeigen also unterschiedliche Traumsymbole eine Verbindung zur Realität. Auch Jan Born studierte einst Psychologie und kennt diese Perspektive. Heute beschäftigt sich der Tübinger Professor jedoch mit der neurowissenschaftlichen Sicht aufs Träumen. Als Schlaf- und Gedächtnisforscher untersucht er, wie eigentlich unser Schlaf, unsere Träume und unser Gedächtnis zusammenhängen. Aber auch die Neurowissenschaften haben ihre Grenzen das Phänomen ‚Träumen‘ zu erklären, so Born.

Herr Born, wie erfassen Sie als Schlafforscher Träume?

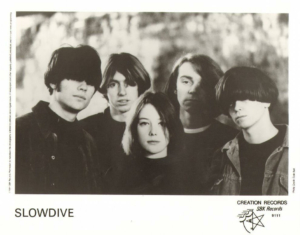

Für den Gedächtnis- und Schlafforscher Jan Born sind Träume eine Begleiterscheinung im Schlaf. © Jan Born.

Träume in der Forschung werden immer über Traumberichte, also Berichte über Träume erhoben. Wir können nicht direkt erkennen, ob jemand im Schlaf träumt oder nicht träumt. Der Ansatz in den Naturwissenschaften ist, dass man die Probanden schlafen lässt, sie während der Nacht weckt und fragt, ob oder was ihnen in den Momenten durch den Kopf gegangen ist, bevor sie geweckt wurden. Dann geben sie einen Bericht über ihre Träume ab. Das Wichtige ist, dass der Traum, wenn er als Traumbericht erforscht wird, immer ein ‚erinnerter Traum‘ ist. Wie andere Erinnerungen trügen können, kann auch der erinnerte Traum trügen. Er muss nicht unbedingt das widerspiegeln, was tatsächlich in der Schlafphase vor der Weckung subjektiv erlebt wurde. Man muss auch als Naturwissenschaftler skeptisch bleiben, ob das, was da erzählt wird, als Traumbericht überhaupt etwas davon abbildet, was während des Schlafens stattfindet. Es ist ein erinnerter Traum und mit Erinnerung hat man auch das Gefühl, das ist etwas, das in der Zeit zurückliegt. Was macht also dann dieses subjektive Gefühl einer Erinnerung aus? Hier gibt es nach wie vor große Zweifel bei der Auswertung der Traumberichte.

Wie wertet man dann diese subjektiven Traumberichte aus?

Ich arbeite tatsächlich momentan gemeinsam mit Computerlinguisten an einem Projekt, bei dem es um die Objektivierbarkeit von Traumberichten geht. Inwiefern also Traumberichte objektiv bewertet werden können, weil es ja eigentlich subjektive Berichte sind. Ergebnisse haben wir noch keine, wir sind noch in der Forschung.

Träume hängen auch immer von den unterschiedlichen Schlafphasen ab. Können Sie als Schlafforscher diese Phasen kurz erläutern?

Im Grunde genommen gibt es zwei Kern-Schlafphasen. Zum einen den Tiefschlaf, auch Delta-Schlaf genannt oder im Englischen ‚Slow-Waves-Sleep‘, weil er so langsame Wellen hat im EEG (Elektroenzephalografie, Anm. d. Red.). Dann gibt es zum anderen den ‚Rapid-Eye-Movement‘-, abgekürzt REM-Schlaf, auch Paradoxer Schlaf genannt und von Laien auch häufig gleichgesetzt mit dem Traumschlaf.

„Der REM-Schlaf produziert eher die bizarren Träume.“

Unterscheiden sich die Träume je nach Schlafphase?

Man bekommt Traumberichte sowohl bei Weckungen aus dem REM-Schlaf als auch aus dem Non-REM- oder Delta-Schlaf. Nur unterscheiden sich die Traumberichte in Zahl und Inhalt. In Zahl daher, dass bei Weckungen aus dem Tiefschlaf die meisten Versuchspersonen sagen werden: „Ich habe nichts geträumt“. Im REM-Schlaf, da kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie sagen, sie haben gerade etwas geträumt. Dann ist der Inhalt unterschiedlich. Weckungen aus dem Non-REM-Schlaf sind eher an kognitive, gedankenartige Träume gebunden, während der REM-Schlaf eher die bizarren Träume produziert.

Was passiert aus Ihrer Forschungssicht im Gehirn, während wir träumen?

Vieles spricht dafür, dass der Traumbericht, also das, was Menschen von ihren Träumen erzählen, im Moment des Aufwachens in kürzester Zeit generiert wird und das dann der Rest, also die Story, die daraus entsteht, ein konfabulierender Akt des erwachenden, sich erinnernden Gehirns ist.

Sie meinen also, die Menschen erfinden den Rest der Geschichte?

Mit dieser Theorie stehe ich eher am Rand der Traumforschung, außer bei den Neurowissenschaftlern, die sich damit beschäftigen. Die Leute ohne Vorwissen würden geradewegs Träume mit REM-Schlaf im Wesentlichen assoziieren, aber das geht meiner Meinung nach zu weit und stimmt aus meiner neurowissenschaftlichen Sichtweise nicht ganz.

Nun zur Verbindung Ihres Spezialgebiets, dem Schlafen und dem Träumen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen unserer Schlafqualität und unseren Träumen?

Im Grunde genommen ist da schon ein Zusammenhang. Es gibt Arbeiten, die zeigen, dass Leute vermehrt von Träumen in Phasen gegen Ende der Nacht berichten, wenn sie während der REM-Schlafphasen häufiger wach werden, also schlechter schlafen. Dieses kurze Aufwachen versetzt das Gehirn in einen Zustand, in dem Traumerlebnisse so gespeichert werden, dass es sich am nächsten Morgen noch daran erinnert. Deshalb würde ich einen schlechteren Schlaf mit häufigerem Aufwachen und daher mit erhöhtem Erinnern verbinden. Aber umgekehrt würde man sagen, dass Alpträume, aus denen man aufwacht, verbunden sind mit einer Verschlechterung der Schlafqualität, weil die Leute Probleme haben wieder einzuschlafen. Auch wenn jemand schlechter schläft bei etwa Absetzphänomenen von Schlafmitteln, kann das mit schlechten Träumen zusammenhängen.

„Träumen ist einfach ein sinnloses Nebenprodukt der Gehirnaktivität.“

Abschließend eine sehr komplexe Frage: Warum träumen wir eigentlich?

Da gibt’s keine Antwort. Ich sehe das als Epiphänomen. Träumen ist einfach ein sinnloses Nebenprodukt der Gehirnaktivität. Das liegt daran, dass man im Wachzustand ständig Bewusstsein generiert und wenn man aufwacht, dann ist die Aktivität des Gehirns ziemlich chaotisch. Aber es gibt Instanzen im Gehirn, die einen dazu zwingen, Episoden zu konstruieren und alles in Raum und Zeit zu bringen. Das Gehirn versucht dann diese residuale Aktivität, die da irgendwo rumschwirrt in den Netzwerken in so eine Art raum- und zeitepisodische Sequenz hineinzukriegen und das ist der Traumbericht.

„Wir würden auch gut durch die Welt kommen, wenn wir nicht träumen würden.“

Warum ist Träumen ein „sinnloses Nebenprodukt“?

Naja, es geht hier mehr um die Funktion des Träumens. Aus biologischer Sicht gibt es keine Funktion des Träumens. Wir würden auch gut durch die Welt kommen, wenn wir nicht träumen würden. Aber das ist genau die Frage, die die Neurowissenschaft beschäftigt, nämlich die Frage des Bewusstseins. Als Neurowissenschaftler muss man da konsequent sein, denn das Bewusstsein als solches hat keine Funktion. Es hat für einen Philosophen eine Funktion in dem Sinne, wenn er über den freien Willen und die freie Entscheidung nachdenkt, dann braucht er Bewusstsein, in dem der freie Wille lokalisiert ist. Das braucht der Neurowissenschaftler nicht. Für den entsteht Bewusstsein und auch Traumbewusstsein immer als Folge einer neuronalen Aktivität. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass der neurowissenschaftliche Ansatz empirischer ist, der hat seine Grenzen. Deshalb kann man die Frage, warum wir ein Bewusstseinsphänomen brauchen, neurowissenschaftlich nicht beantworten.

Vielen Dank, Herr Born, für das Gespräch!

Ihr habt noch nicht genug von unseren Traum-haften Beiträgen? Dann folgt uns für einen Blick hinter die Kulissen, spannende Fun-Facts oder Musik-Inspirationen auf Instagram und Twitter!

Mehr zum Thema und weitere interessante Beiträge findet ihr außerdem hier – oder abonniert unseren Newsletter!

iStock

iStock

Pixabay

Pixabay

unsplash

unsplash pixabay

pixabay

Lena Köhler

Lena Köhler