Man stelle sich vor, man wäre nur ein Gehirn, angeschlossen an einen Computer, der die Wahrnehmungen und Sinneseindrücke steuert. Alles wäre lediglich eine Simulation. Spätestens seit der Erfindung von Virtual Reality ist dieses Szenario zumindest im weitesten Sinne greifbar geworden. Das Gedankenexperiment selbst ist jedoch schon mehrere Jahrhunderte alt. Als erster Denker der abendländischen Philosophie formulierte René Descartes ein Unterscheidungskriterium zwischen Traum und Realität.

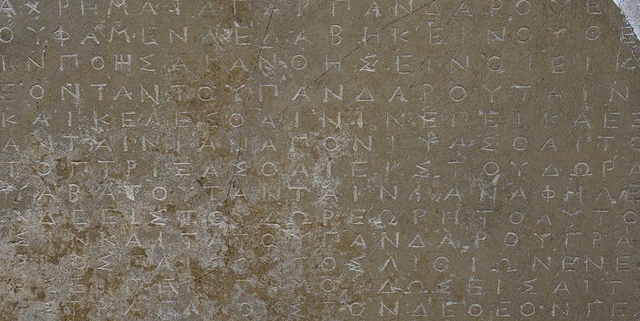

„Haben Sie nie in den Komödien diese Worte des Erstaunens gehört: Wache ich, oder träume ich?“ Diese Worte schreibt René Descartes Mitte des 17. Jahrhunderts in seiner für Christina von Schweden angefertigten Schrift Recherche de la vérité (Erforschung der Wahrheit). Die Frage, die Descartes hier aufwirft, war jedoch nicht nur Stoff für Literatur und Theater der frühen Neuzeit, sondern bildete auch einen zentralen Angelpunkt für Descartes’ Metaphysik und Philosophie. Bereits im antiken Griechenland mutmaßte der Philosoph Platon, dass das, was wir Leben nennen, ein Traum sein könnte, während das, was wir Traum nennen, das Leben ist. Ein erster Versuch, diese Jahrhunderte alte Frage zu beantworten, fand 1619 in Form von drei Träumen seinen Anfang.

Descartes am Tisch mit Christina von Schweden. Mitte des 17. Jahrhunderts wechselten der Philosoph und die Königin Briefe, in denen Descartes unter anderem auch die Traumfrage aufwarf. © Wikimedia Commons

Von bösen Geistern, Gewissensbissen und dem Lebensweg

Im Alter von 23 Jahren tritt René Descartes dem Heer Bayerns bei. In der Nacht vom 10. zum 11. November 1619 hat der Mathematiker und Philosoph drei Träume, die sein späteres Schaffen entscheidend mitgestalten sollen. In einem Winterquartier in der Nähe von Ulm träumt er nacheinander von einem bösen Geist, der ihn davon abzuhalten versucht, die nahe Kirche zu erreichen, von Gewissensbissen und einem Donnerschlag, der den Geist der Wahrheit in ihn treiben soll, und schließlich von einem Lexikon. Die ersten beiden Träume erschrecken Descartes so sehr, dass er Traum und Wirklichkeit kurzzeitig nicht mehr voneinander unterscheiden kann. Im dritten Traum kann er jedoch noch im Zuge des Aufwachens feststellen, dass es sich um einen Traum handelt. „Quod vitae sectabor iter?“ (Welchen Lebensweg werde ich wählen?) Diesen Satz erblickt er im Lexikon innerhalb seines dritten und letzten Traums der Nacht. Der junge Philosoph deutet dies als Offenbarun – die Träume motivieren ihn, die Suche nach der Wahrheit zeitlebens zu verfolgen.

Ich träume, also bin ich

Achtzehn Jahre nach seiner schicksalshaften Nacht bezieht er sich in seinem Werk Discours de la Méthode (Abhandlung über die Methode) auf jene drei Träume. So haben diese ihn gelehrt, dass die Philosophie mit dem Zweifel anzufangen habe. Zweifelhaft ist nach Descartes alles, wofür es keinen expliziten Beweis gibt. Weder unsere Sinneseindrücke noch mathematische Beweise sind sicher vor diesem Zweifel. Seine eigenen Erfahrungen mit Träumen lehrten Descartes, dass auch die eigene Körperwahrnehmung eine Illusion sein kann. In seinem Werk Meditationes de prima philosophia (Meditationen über die Erste Philosophie) findet der böse Geist aus seinem ersten Traum der Novembernacht 1619 Einzug in Descartes’ Philosophie. Die gedankliche Figur des Genius Malignus repräsentiert einen Täuschergott, der uns die Realität vorgaukelt. Descartes führt dabei das Beispiel eines Stabs an, der im Wasser steht. Durch die Lichtbrechung im Wasser wirkt es so, als wäre der Stab gebrochen, auch wenn er das in Wahrheit nicht ist. Die Außenwelt könne uns also täuschen. Angesichts dieser Täuschungsmöglichkeiten und Zweifel ist für Descartes nur eines sicher: „Cogito ergo sum“ – Ich denke, also bin ich. Das eigene Bewusstsein bleibt bestehen, die eigene kognitive Existenz ist somit gesichert.

„Zu träumen ist in sich etwas Wirkliches.“ (Matthias Vollet)

Der Philosoph Matthias Vollet ist an der Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte als Geschäftsführer und akademischer Leiter tätig. © Matthias Vollet

Matthias Vollet, Philosoph und Geschäftsführer der Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte, sieht innerhalb der Meditationes eine kleine Öffnung, durch die der Traum doch mehr ist als reine ‚Nicht-Wirklichkeit‘: „Auch wenn ich träume, so bin doch ich es, der träumt. Das heißt, dieses Argument des Cogito gilt auch für Träume. Zu träumen ist in sich etwas Wirkliches“. Während also sowohl der Inhalt eines Traums als auch derjenige der geglaubten Realität reine Täuschung sein kann, ist die Einbildungskraft in beiden Fällen real. Das Ich existiert – auch im Traum.

Vollkommenheit und Kohärenz als Beweis

Auf der Suche nach einem Beweisgang für die Außenwelt zieht Descartes seinen Gottesbeweis heran. Kurz gefasst könne jegliche reale Idee nur von einer ebenso realen äußeren Ursache herrühren. Da nur Gott vollkommen sei, könne auch nur dieser als Ursache für die Vorstellung ebendieser Vollkommenheit dienen. „Und zu dieser Perfektion gehört, dass dieses perfekte Wesen auch existiert“, erklärt Matthias Vollet. „Das ist eine Form des Gottesbeweises, die aus dem Mittelalter stammt. Descartes hatte ja sehr viele Dinge aus dem Mittelalter noch in sich“. Die Perfektion Gottes gewährleistet wiederum auch, dass er uns nicht täuscht, da dies ein unvollkommener Akt wäre. Das Leben könne demnach kein Traum sein.

Was unterscheidet also den Wach- vom Traumzustand? Das Wachleben, so argumentiert Descartes, ist kohärent, einzelne Gedankengänge hängen zusammen. Matthias Vollet definiert diese Kohärenz anhand von zwei ‚Kohärenzachsen‘: „In den zwei Erlebnisachsen, Raum und Zeit, muss es einen durchgehenden Zusammenhang geben, der nicht mehr assoziativ ist, sondern das eine unmittelbar an das andere andocken lässt“. Der Traum zeichnet sich wiederum durch Brüche im Zusammenhang der Erfahrungen aus. Zum Ende seiner Meditationes kommt Descartes das Traumargument beinahe lächerlich vor: Der Unterschied zwischen Wach- und Traumleben sei offensichtlich, Träume sind nicht real.

Das Gehirn im Tank

Die Frage nach der Wirklichkeit ist für die Philosophie damit längst nicht abschließend geklärt. Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts äußern mehrere Philosophen mit dem Gedankenexperiment Gehirn im Tank Zweifel an der erlebten Wirklichkeit und knüpfen so direkt an Descartes’ Gedanken an. Die Täuschung geht hier jedoch nicht von einem bösen Geist aus, sondern von einem Supercomputer, mit dem unser Gehirn vernetzt ist. Dieser würde unsere Synapsen gezielt stimulieren, so dass der Anschein einer ganzen Welt entsteht – ganz wie es etwa in den Filmen der Matrix-Trilogie umgesetzt wurde.

„Wir haben ein materielles Substrat. Wir haben etwas, also ein Gehirn, das auch noch in etwas ist, nämlichen einem Tank.“ (Matthias Vollet)

Für Matthias Vollet ist hier die philosophische Perspektive entscheidend: Aus einer materialistischen Perspektive „handelt es sich ja doch tatsächlich um ein Gehirn im Tank. Das heißt, wir haben ein materielles Substrat. Wir haben etwas, also ein Gehirn, das auch noch in etwas ist, nämlichen einem Tank. Und dann wird davon ausgegangen, dass sich in diesem Gehirn Bewusstseinsprozesse abspielen“. Eine dualistische Perspektive, wie sie Descartes vertritt, würde in diesem Gehirn einen Geist verorten, der die Außenwelt vorgespielt bekommt. „Insofern hätte das schon etwas Kartesisches. Und doppeltkartesisch dadurch, dass es dann tatsächlich für dieses Gehirn einen Genius Malignus gäbe, von dem das Gehirn vielleicht nichts weiß“, sagt Matthias Vollet.

Mit den heutigen Möglichkeiten von Virtual Reality scheint die Vorstellung, dass das Leben nur eine Simulation ist, vielleicht nicht so abwegig, wie die eines bösen Täuschergottes. Das Prinzip bleibt dennoch gleich. Die Möglichkeit, dass wir zwischen Simulation und Realität, zwischen Traum und Wirklichkeit nicht unterscheiden können, kann vermutlich nie völlig ausgeschlossen werden. Eine Gewissheit bleibt jedoch: Unsere Gedanken und Gefühle sind echt, und das auch im Traum.

© Titelbild: Pixabay

Ihr habt noch nicht genug von unseren Traum-haften Beiträgen? Dann folgt uns für einen Blick hinter die Kulissen, spannende Fun-Facts oder Musik-Inspirationen auf Instagram und Twitter!

Mehr zum Thema und weitere interessante Beiträge findet ihr außerdem hier – oder abonniert unseren Newsletter!

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

© Pixabay

© Pixabay