Ob Fenster falten, den Sonnenaufgang aus dem Bett sehen oder im Glashaus zuhause sein: Bei alternativen Wohnmöglichkeiten, wie beispielsweise Tiny Houses, werden Architekt*innen und Bewohner*innen besonders kreativ, damit die kleinen Räume funktionieren – auch was Fensterlösungen angeht. Deshalb riskieren sie Dinge, die man in einem herkömmlichen Haus nicht sehen würde. Der begrenzte Platz ermutigt, Grenzen zu überwinden. Weiterlesen

Beiträge

Es ist das Jahr 2096: Alle Menschen leben gleichberechtigt bis ins hohe Alter, Armut und Krankheit sind besiegt, es herrscht Weltfrieden. Der Klimawandel wurde aufgehalten, unseren Urlaub verbringen wir nicht mehr auf Mallorca, sondern auf dem Mond und zur Arbeit kommen wir in Flugtaxis. Klingt utopisch? Ist es auch! Aber ist es deshalb auch unrealistisch? Wofür brauchen wir als Gesellschaft eigentlich Utopien und müssen sie unbedingt wahr werden? Wir haben nachgefragt beim Philosophen Bernd Villhauer und der angehenden Zukunftsforscherin Rosa Berndt.

Der Begriff ‚Utopie‘ stammt aus dem Griechischen und bedeutet „ohne Ort“ oder „Nicht-Ort“. Unter einer Utopie versteht man die Idee von einer besseren oder idealen Gesellschaft – diese ist allerdings noch „ohne Ort“, existiert also noch nicht in der realen Welt. Der Begriff wurde erstmals von Thomas Morus im Titel seines 1516 erschienenen Romans Utopia genutzt. Der Roman berichtet vom Inselstaat Utopia, in dem alle Menschen gleich gekleidet sind und ein Arbeitstag nur sechs Stunden dauert, Geld und Privateigentum existieren nicht. Klingt erstmal traumhaft, ist in Wahrheit aber eine scharfe zeitgenössische Gesellschaftskritik.

Utopien als solche gab es allerdings auch schon davor, denn die Menschheit träumte wahrscheinlich schon immer von einer besseren Welt. Der niederländische Journalist und Autor Rutger Bregman beginnt sein 2016 publiziertes, populäres Buch Utopien für Realisten mit dem Satz: „Früher war alles schlechter.“ Im ersten Kapitel zeichnet der Autor die Entwicklung der Welt der letzten 200 Jahre nach und kommt zu dem Ergebnis, dass unser heutiger Lebensstandard so ziemlich einer mittelalterlichen Utopie entspräche. Dies ist für Rutger Bregman aber auf keinen Fall eine Rechtfertigung dafür, in der heutigen Zeit auf Utopien zu verzichten. Er zitiert den Autor Oscar Wilde, der in seinem Werk Der Sozialismus und die Seele des Menschen schrieb:

„Eine Weltkarte, in der das Land Utopia nicht verzeichnet ist, verdient keinen Blick, denn sie lässt die eine Küste aus, wo die Menschheit ewig landen wird. Und wenn die Menschheit da angelangt ist, hält sie Umschau nach einem besseren Land und richtet ihre Segel dahin. Der Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien.“

Der Traum von einer besseren Welt

Wieso ist dieser Traum von einer besseren Welt so wichtig für uns Menschen? „Weil wir ohne Hoffnungen und ohne große Erzählungen über gute Entwicklungen gar nicht auskommen“, meint Bernd Villhauer, Philosoph und Geschäftsführer des Weltethos-Instituts in Tübingen. Seiner Meinung nach lassen uns Utopien die Realität besser begreifen, spenden Hoffnung und setzen Kräfte frei, um Veränderungen zu erwirken. Rosa Berndt studiert an der Freien Universität Berlin im Masterstudiengang Zukunftsforschung und forscht zum Thema Utopien. Sie sagt, Utopien führen dazu, „dass ein Ziel da ist, dass man nicht nur in der Gegenwart bleibt und gegen etwas auf die Straße geht, sondern dass wir wissen wofür, weil wir ein Bild davon haben, wie die Welt aussieht, wenn wir es schaffen, sie zu verändern.“

Dies betont auch Rutger Bregman in Utopien für Realisten: „Wie Humor und Satire stößt auch die Utopie die Fenster des Geistes auf. Und das ist unerlässlich.“ Dies ist gerade in Krisenzeiten bemerkbar. Zwar entstehen Utopien laut Rosa Berndt unabhängig von der Situation in der Welt, dennoch steige das gesellschaftliche und mediale Interesse an Utopien, je mehr sich Krisensituation in der Welt zuspitzen. Hierzu schreibt Rutger Bregman: „Utopien verraten stets mehr über die Zeit, in der sie entwickelt werden, als über das, was uns in der Zukunft erwartet.“

Während die einen mittels Utopie von einer besseren Welt träumen, sehen allerdings andere einen völligen Alptraum auf sie zukommen. So träumen die einen aktuell von einer Zukunft ohne Klimawandel, während die anderen die Dystopie einer ‚Öko-Diktatur‘ fürchten. Für Bernd Villhauer können Utopie und Dystopie nicht getrennt voneinander existieren und sind auch keine Gegenkräfte, sondern eng miteinander verwandt. Für ihn ist das „Faszinierende an der Utopie, dass sie auch umkippen kann, dass sie sich dann auch in einer ganz furchtbaren Form verwirklichen kann.“ Und dies kann ganz einfach passieren: „Sie können jeden utopischen Entwurf nehmen und wenn Sie an bestimmten Rädern drehen, sind Sie sofort in einer ganz schrecklichen Gesellschaft.“

Utopien zum Realisieren?

Darüber, ob Utopien unbedingt wahr werden müssen, gibt es unterschiedliche Ansichten. Dies lässt sich bereits in unterschiedlichen Definitionen des Begriffes feststellen: Während der Duden die Utopie als einen „undurchführbar erscheinende[n] Plan; Idee ohne reale Grundlage“ versteht, definiert Wikipedia den Begriff ‚Utopie‘ als „Entwurf einer möglichen, zukünftigen, meist aber fiktiven Lebensform oder Gesellschaftsordnung, die nicht an zeitgenössische historisch-kulturelle Rahmenbedingungen gebunden ist“. Je nach Definition besteht also die Möglichkeit, eine Utopie zu verwirklichen – oder eben auch nicht. Für Bernd Villhauer sind Utopien „nicht deshalb wichtig, weil sie verwirklicht werden.“ Im Gegenteil – er bezweifelt sogar, dass sie grundsätzlich überhaupt realisierbar sind. Das müssen sie aber auch gar nicht, um zu Veränderungen zu führen. Interessant ist auch, wer laut ihm die Veränderungen schlussendlich herbeiführt:

„Oft sind es dann nicht die utopischen Denker, die die Veränderung bringen, sondern die kleinteiligen Leute, die an den Strukturen arbeiten. Die Reformer erreichen meist viel mehr als die Revolutionäre, aber man braucht eine große Erzählung, eine große Hoffnung, um überhaupt zum Reformer werden zu können.“

Für Rosa Berndt sind Utopien generell realisierbar: „Die genaue Definition von Utopien ist, dass sie ein Nicht-Ort sind, das heißt sie existieren noch nicht, aber dass sie nicht realistisch sind würde ich nicht sagen. An sich sind sie noch nicht existent, aber sie existieren ja in der Vorstellung und sind damit schon real. Ich glaube alles, was in der Vorstellung existiert kann auf die eine oder andere Weise auch Realität werden.“ Die Idee, dass Utopien gar nicht real werden müssen, findet sie sehr spannend. Allerdings hält sie fest, dass sogenannte ‚Real-Utopien‘, wie zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen, eben nicht nur zu neuen Ideen anstoßen möchten, sondern das Ziel verfolgen, tatsächlich realisiert zu werden.

Dass Utopien verwirklicht werden können, erleben wir momentan tatsächlich: Lange Zeit waren Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Ökonomie eine bloße Utopie, die nun in Teilen der Wirtschaft real wird – wir erleben also momentan eine ‚Utopie in-the-making‘, wie Bernd Villhauer es nennt. Übrigens können Utopien und utopisches Denken darüber hinaus auch durchaus reale Auswirkungen auf Menschen haben, wie ein Forschungsteam der University of Melbourne 2018 herausfand. So zeigte die Studie Functions of utopia: How utopian thinking motivates societal engagement, dass Menschen, die gegenüber Utopien positiver eingestellt sind, auch eine höhere Bereitschaft besitzen, die Welt durch gesellschaftliches Engagement zu verändern.

Zukunftsträume

Sind Utopien und Träume also ein und dasselbe? Nein, sagen Bernd Villhauer und Rosa Berndt. Eine Utopie sei konkreter formuliert und klarer als ein Traum. Rosa Berndt bezeichnet den Traum als „eine bloße Vorstellung im Unterbewusstsein“, die Utopie hingegen sei „das Bildnis des Traums“. Laut ihr sind Utopien konkreter, weil sie sich meistens nicht (mehr) auf die ganze Weltstruktur beziehen, sondern sich – wie beispielsweise das bedingungslose Grundeinkommen – auf einzelne Aspekte konzentrieren. Auch Visionen werden oft in Zusammenhang mit Utopien genannt. Diese sind Bernd Villhauer zufolge ebenfalls unkonkreter als Utopien, fungieren aber als Grundlage dafür, dass Utopien überhaupt entstehen können: „Keine gute und glaubwürdige Utopie ohne Vision.“

Von welchen Utopien wir aktuell träumen, ist sehr vielfältig. Am bekanntesten ist wohl die Utopie des bedingungslosen Grundeinkommens. Auch eine Reduzierung der Arbeitszeit, wie sie zum Beispiel in Island erfolgreich getestet wurde, oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gehören beispielsweise dazu. Als zeitgenössische Utopien können außerdem das Aufhalten des Klimawandels, die Beseitigung von Diskriminierung und aufgrund der aktuellen Lage, das Leben ohne Einschränkung durch eine Pandemie oder Viren gelten.

Welche Utopien uns in der Zukunft beschäftigen werden, das können selbst Zukunftsforscher*innen heute noch nicht vorhersagen. Rosa Berndt prognostiziert aber, dass sich auch in Zukunft weiterhin viel darum drehen wird, „wie Wirtschaft und Nachhaltigkeit zusammen funktionieren“ oder wie Wachstum anders gedacht werden kann. Und auch wenn viele Utopien erstmal zu unrealistisch klingen, als dass es sich tatsächlich lohnen würde, weiter an sie zu glauben: Viele gesellschaftspolitische Utopien wie zum Beispiel das Ende der Apartheid oder das Frauenwahlrecht galten lange Zeit als absolut unrealistisch und sind doch für uns heute Normalität. Auch deshalb lohnt es sich für uns, weiter vom gesellschaftlichen Fortschritt zu träumen.

Titelbild: © Pixabay

Ihr habt noch nicht genug von unseren Traum-haften Beiträgen? Dann folgt uns für einen Blick hinter die Kulissen, spannende Fun-Facts oder Musik-Inspirationen auf Instagram und Twitter!

Mehr zum Thema und weitere interessante Beiträge findet ihr außerdem hier – oder abonniert unseren Newsletter!

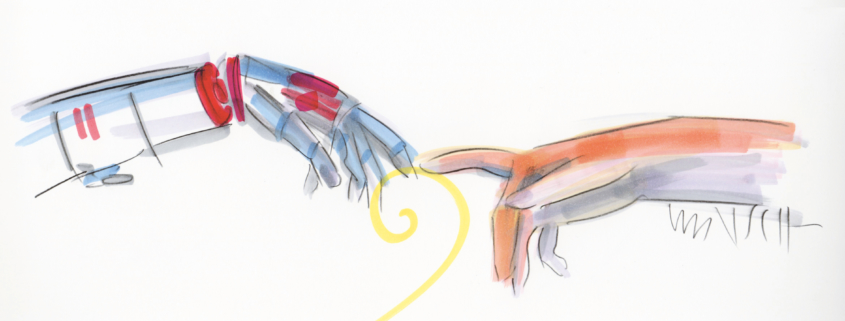

Digital trifft auf sozial – mit Robotern in der Altenpflege. Was zunächst nach Zukunftsmusik klingt, ist jetzt Realität. Und das aus gutem Grund: 2030 sollen rund 800.000 Pflegende und nichtärztliche Fachkräfte fehlen, in einer Bevölkerung, die immer älter und pflegebedürftiger wird. Humanoide Roboter könnten diesem Wandel entgegenwirken. Die maschinellen Helfer sollen Pflegekräfte dabei nicht ersetzen, sondern entlasten. Was dadurch bleibt, ist mehr Zeit für Menschlichkeit.

Verpackung ist Design, Geschichte und Zeitgeist. Von kunstvollen Bauhaus-Verpackungen, provisorischen Designs der DDR oder Zero-Waste Trends der letzten Jahre – Verpackung ist ein gesellschaftliches Phänomen, das sich immer wieder neu erfindet. Während Plastiktüten langsam aus Supermärkten verschwinden, wird auf Papier als nachhaltige Alternative gesetzt. Weiterlesen

Bis 2050 wollen Wissenschaftler*innen das menschliche Gehirn digitalisiert haben. Kann ich dann, physisch längst tot, meine Ururenkel*in am Computer begrüßen? Und bin ich dann ein Gespenst?

Schon lange geistert die Idee der künstlichen Intelligenz durch die menschliche Kultur und inzwischen auch durch den Alltag. Die Vorstellung, den menschlichen Verstand selbst zu digitalisieren, ist hingegen ein gewagterer Gedanke. Er stößt an die Grenzen der Vorstellungskraft und fordert tiefe religiöse und moralische Überzeugungen heraus. Ist der Verstand zu klonen? Bin ich dann zwei Personen oder überträgt sich mein „Ich“? Kann ich meine Neuronen und Synapsen Stück für Stück digitalisieren und so mein Bewusstsein übertragen? Gibt es eine Seele? Ist der Mensch etwas anderes als eine biologische Maschine? Kann ich mir endlich morgens ein externes Hirn anschließen, aufstehen und im „Standby“ weiter schlummern? Aber allem voran, erreichen wir Unsterblichkeit?

Ein digitales „Du“, ok. Aber ein digitales „Ich“?

Anfangs war das noch eine bizarre Idee in Science-Fiction-Romanen wie Stanislav Lems „Sternentagebüchern“. Dort konnten Menschen im Todesfall auf eine digitale Backup-Kopie des eigenen „Ichs“ zurückgreifen und sich in einem Ersatzkörper wiederbeleben. Spätestens mit dem Manga „Ghost in a Shell“ oder, noch populärer, dem Film „The Matrix“ kam der Gedanke, das menschliche Bewusstsein zu digitalisieren, in der Popkultur an. Aber inzwischen forschen Wissenschaftler*innen bereits in der Realität daran.

BRAAAIIIIINS!

Auch das von der Europäischen Kommission finanzierte Human Brain Project versucht, das menschliche Gehirn nachzubauen und funktionsfähig zu machen. Dies bedeutet, alle Vorgänge im Gehirn werden digital imitiert. Mehr als 80 Milliarden Neuronen-Interaktionszuweisungen müssen in einen Computer übertragen werden. Am Ende soll dann ein digitales Bewusstsein entstehen.

Die Nachbildung des Gehirns soll den Forscher*innen neue therapeutische Möglichkeiten für die Behandlung von Gehirnkrankheiten bieten. So will man durch den Nachbau eines betroffenen Gehirns Krankheiten wie Alzheimer oder Schizophrenie besser verstehen und schlussendlich heilen können. Auch würde die Technik viele Tierversuche obsolet machen. Ein am Human Brain Project beteiligter Wissenschaftler ist sich sicher: „Das Human Brain Project [wird] als Wendepunkt in die Geschichte eingehen.“

Na und?

Abgesehen von ungefähr unendlich vielen psychologischen und philosophischen Fragen stellt sich heutzutage natürlich die Frage: Digitales „Ich“, Unsterblichkeit, kollektive Vernetzung schön und gut, aber wie kann man damit Geld verdienen?

Sony bietet direkt eine Antwort auf die Frage. Sie haben bereits das Patent für ein Gerät angemeldet, welches, durch gezielte Hirnstimulation, einen Film und die Vorstellungen des Regisseurs einem direkt ins Hirn projizieren soll. Inklusive Gerüchen, Temperatur und in bestimmt nicht allzu langer Zeit ‒ Emotionen. Man stelle sich nur Jurassic Park 17 Redux direkt zwischen Neocortex und den Erinnerungen an die tote Oma vor. Um die Qualität müssen wir uns nicht sorgen, was wir fühlen, wird ja direkt mitgeliefert.

Vielleicht ja doch gar nicht so schlecht?

Aber nicht nur die mentale Manipulation wird durch die Erforschung des Gehirns möglich. Auch verstehen wir mehr und mehr über dessen physischen Aufbau. So will der russische Medienunternehmer Dmitri Itzkow mit seinem Konzern New Media Stars bis 2025 die ersten künstlichen Avatare herstellen, in welche wir unser Gehirn manuell verpflanzen können. Künstliche Körper sollen dann in die Massenproduktion gehen und beliebter sein als Autos. Für Itzkow handelt es sich aber nicht nur um eine Art der Fortbewegung oder die Etablierung einer neuen Technik. Für ihn ist es „eine neue Strategie des Menschseins.“ Auch für führende Neuroforscher*innen ist diese Technologie nicht aus der Luft gegriffen. „Nichts ist unmöglich“, kommentiert Mohamed Oubbati von der Forschungsgruppe NeuroBotik an der Universität Ulm. 2025 erscheint ihm aber zu optimistisch. Aktuell würden wir nicht genug über das menschliche Gehirn wissen, um es vollständig imitieren und am Leben halten zu können.

Ich spuke, also bin ich

Wenn der Mensch es schaffen würde, das „Ich“ zu digitalisieren, sollte das uns als Gespensterjäger aber besonders interessieren. Denn wenn das „Ich“ nur aus Synapsenfeuer besteht, wie konnte dann jemals jemand ohne lebendiges Gehirn als Gespenst wiederkommen sein? Es gibt die Theorie, dass lediglich eine begrenzte Menge Energie im Universum existiert und wir als Teil dieser Energie weiterleben ‒ nur in gänzlich anderer Form. Das könnte zum Beispiel erklären, warum sich der Geist in Horror-Filmen oft zunächst mit plötzlichem Gegenstände-Rücken zu erkennen gibt. Vielleicht kann ich also nicht in meiner persönlichen Form als Gespenst spuken, sondern beispielsweise als … Stuhl.

Vielleicht ist es auch der Teddy. (Foto: Alexas_Fotos, Pixabay.com)

Digitale Untote

Auch stellt sich noch die Frage, ob wir in Zeiten digitaler Menschen und digitaler, nun ja, Untoter, den Begriff „Gespenst“ nicht neu definieren müssen. Schaut man bei Google nach der Definition von Gespenst, liest man:

Aha! Und ein Geist?

Bevor wir uns jetzt in die Untiefen der Definitionen von „spuken“ begeben und uns fragen, ob „furchterregend sein“ nur temporär erfüllt sein muss, um als Gespenst zu gelten, oder ob es für diesen Zustand eine Mindestanzahl an Erschreckten braucht, ziehen wir doch lieber den altbewährten Duden heran:

Definition Gespenst: „Furchterregendes spukendes Wesen.“

Etwas überrascht müssen wir also feststellen: Die Welt ist voller Gespenster. Aber, wie wir hier in unserem Blog schon des Öfteren gezeigt haben, ist „Gespenst“ ohnehin ein sehr dehnbarer Begriff. Wir wissen zwar noch nicht, ob sich ein Bewusstsein, vergleichbar mit dem Unseren, digital reproduzieren lässt oder ob man sein „Selbst“ in der Zukunft digitalisieren kann. Aber sollte dies der Fall sein, dann spuken wir in der Zukunft ja vielleicht als „Gespenster“ durch die Sozialen Netzwerke so wie das heute „Trolle“ machen.

Die Menschheit wird sich den „Gespenster“-Begriff bestimmt passend zurechtbiegen. Auch werden Gespenster in Zukunft vermutlich ihren metaphorischen Charakter behalten und weiterhin der Schuld, der Verantwortung und dem Gewissen ein heimsuchendes Gesicht verleihen. Notfalls kann man sich die Frage nach Gespenstern einfach religiös zusammenkonstruieren, und vielleicht wird ja alles, was wir denken, sagen und fühlen, auf irgendeiner transzendentalen Cloud gespeichert. In dem Fall bleibt einem selbst dann nur zu hoffen, durch die himmlische Firewall zu kommen.

Ab ins Quarantäne-Feuer

Haare enthalten zahlreiche Informationen über dessen Besitzer. Alles was wir zu uns nehmen, allem, was wir ausgesetzt sind und selbst unsere DNA kann aus einem Haar herausgelesen werden. So können über Jahre hinweg Substanzen im Haar nachgewiesen werden, die beispielsweise auf Drogenkonsum des Haarbesitzers hinweisen. Gerade bei Verbrechen sind Haare oft der entscheidende Beweis, um den Täter zu überführen.

Das Haar als genetischer Fingerabdruck

Ein bekanntes Beispiel ist der Fall von Maria L. in Freiburg. Die 19-jährige Medizinstudentin wurde in der Nacht zum 16. Oktober 2016 vergewaltigt und ermordet. Am Tatort wurde ein halb blondiertes, halb naturfarbenes Haar gefunden. Videoaufnahmen in der Tram führten die Ermittler zu Hussein K.. Obwohl dieser nach der Tat seine Frisur geändert hatte, konnte der Verdacht gegen seine Person mittels eines DNA-Abgleichs bestätigt werden.

Weil Haare allerdings tote Zellen sind, geben sie keine Erbinformationen preis. Lediglich in den Haarwurzeln findet sich eine geringe Anzahl an Zellen, in denen die persönliche Erbsubstanz versteckt ist. Bei der DNA-Haaranalyse müssen diese Zellen zunächst vervielfältigt werden. Die gefundene DNA kann dann mit anderen Spuren vom Tatort verglichen werden. Um die Zusammensetzung der Gene und so die genauen Erbinformationen zu ermitteln, muss die DNA noch sequenziert werden. Stimmt diese mit anderen vorliegenden DNA-Sequenzen überein, ist die Person eindeutig identifiziert. Ein langwieriger Prozess.

Die Haaranalyse ist nicht nur bei einem Mordfall nützlich um den Täter zu identifizieren, auch bei Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs kann ein Haar helfen, um Informationen über den Tathergang zu bekommen. Mit einer toxikologischen Untersuchung kann beispielsweise die Aussage des Opfers überprüft werden. Der Forensiker Jörg Teske erklärt dies anhand des Beispiels eines 13-jährigen Mädchens. Sie sagte aus, ihr Vater habe sie mit einem Tee und Tablettenresten betäubt und anschließend missbraucht. Die Untersuchung von Einzelhaaren im Labor wies eine „hohe Konzentration von Doxylamin“ nach.

Unterm Mikroskop

Doch die kriminologische Erfolgsgeschichte der Haaranalyse ist auch von Rückschlägen geprägt. Lange Zeit war die mikroskopische Haaranalyse Standard unter Forensikern. Bei dieser Form der Analyse wird das Haar unter dem Mikroskop betrachtet. Gewisse Merkmale geben Aufschluss über das Alter und die Struktur des Haares. Heutzutage ist bekannt, dass gewisse Haarmerkmale nicht immer eindeutig sein müssen. Sie unterscheiden sich nicht nur von Person zu Person, sondern auch auf dem Kopf jedes Einzelnen.

Im Nacken sind die Haare beispielsweise etwas dünner als auf dem Rest der Kopfhaut. Sogar die Farbe der Haare kann innerhalb eines einzelnen Haares variieren, denn ein Haar enthält verschiedene Farbpigmente. Damit lässt sich von einem einzelnen Haar nicht auf die Haarfarbe einer Person schließen. Zudem verändert sich die Struktur mit dem Alter der Haare. Haare haben in der Wachstumsphase eine andere Textur, als wenn diese das Wachstum bereits beendet haben. Wenn an Tatorten Ermittler abgestorbene Haare finden, die im Alltag von alleine oder beim Bürsten ausfallen, haben diese weniger Merkmale als Haare, die sich noch in der Wachstumsphase befinden. So kann der Besitzer nicht über eine mikroskopische Haaranalyse zurückverfolgt werden. Die Indizien sind nicht ausreichend, um eine Person einer Straftat zu beschuldigen.

Fehlerhafte Gerichtsurteile und schwerwiegende Folgen

Im Jahr 2014 deckten Reporter der Washington Post zahlreiche Fehlurteile aufgrund von Haaranalysen des FBI auf. Von insgesamt 268 Urteilen waren 257 fehlerhaft, darunter auch 32 Todesurteile. Als Gründe für die falschen Analysen wurden der Erfolgsdruck des FBI und der damalige Forschungsstand genannt.

In den frühen Morgenstunden des 26. Juli 1978 wurde der 63-jährige Taxifahrer McCormick in Washington D.C. vor seinem Haus ausgeraubt und erschossen. Am Tatort fanden Ermittler eine Strumpfmaske mit Haarspuren, die zur Analyse ins FBI-Labor gegeben wurde. Durch Informanten wurde die Polizei auf den damals 17-jährigen Santae Tribble aufmerksam, der kurz vor der Tat eine Waffe gekauft haben soll, wie sie beim Verbrechen verwendet wurde. Die Ermittler schickten Haarproben von Tribble ins Labor. Forensiker kamen zu dem Ergebnis, dass die Haare auf der Stumpfmaske mit den Haaren von Tribble übereinstimmten.

Da es keine anderen Beweise, wie Fingerabdrücke oder Zeugen gab, wurde Tribble nur auf Grund der mikroskopischen Haaranalyse im Vergleich mit den Haaren auf der Strumpfmaske verurteilt. Tribble saß 27 Jahre in Haft. Zu Unrecht, wie sich im Jahr 2012 herausstellte. Eine DNA-Haaranalyse, wie sie seit 1987 vor Gericht zugelassen ist, konnte die Ergebnisse der mikroskopischen Haaranalyse widerlegen. Seit diesem Fall ist die mikroskopische Haaranalyse nicht mehr als Beweis oder als Indiz zulässig.

Forschungen für die Zukunft

In Zukunft wollen Ermittler aus Haarproben das Essverhalten und den Lebensstil der Verdächtigen mit Hilfe von Isotopenanalysen bestimmen. So soll auch bei einem Fall, bei dem eineiige Zwillinge unter Verdacht geraten, der Täter eindeutig ermittelt werden können. Glen Jackson, Professor für Forensische Wissenschaften, und seinem Team der West Virginia University ist es gelungen „aus Haarproben von 20 Frauen mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit den Body-Mass-Index der Haarbesitzerin richtig zu bestimmen“. Forscher der Universität Heidelberg halten die Ansätze ihrer US-Kollegen für interessant, bleiben aber skeptisch.

Heutzutage gilt die DNA-Haaranalyse als sicheres Indiz bei Verbrechen und hilft Ermittlern, Täter zu überführen. Im Gegensatz zur mikroskopischen Haaranalyse liefert die DNA-Haaranalyse die individuelle Erbinformation der Person und die Identifizierung ist eindeutig.

Andrea Davis Unsplash

Andrea Davis Unsplash Pixabay

Pixabay

Annette Kuhls

Annette Kuhls pisxybay edited

pisxybay edited