Über ihn und seine Deutung wurden ganze Lexika geschrieben, er galt als medizinisches Diagnose- und Heilmittel und beeinflusste das Leben der Mächtigen wie der kleinen Leute: der Traum in der Antike. In unserem Beitrag liefern aber nicht die großen Philosophen Aristoteles und Cicero die interessantesten Beiträge, sondern der griechische Traumdeuter Artemidor, dem Sigmund Freud große Anerkennung entgegenbrachte…

Für die Menschen in der Antike hatten Träume eine große Bedeutung, denn sie wurden als Botschaften der Götter betrachtet. Sie hatten zudem, wie der Historiker Gregor Weber in einem Artikel für das Handbuch Traum und Schlaf schreibt, einen „prognostischen Wert“, sagten also die Zukunft voraus. Träume bzw. ihre Deutungen waren daher im Bereich der Wahrsagekunst sehr wichtig. Forscher*innen nehmen an, dass es aus diesem Grund sehr viele Bücher über Träume und die Traumdeutung gegeben haben muss. Vollständig überliefert wurde aber einzig das Traumdeutungsbuch, die Oneirokritika, des griechischen Traumdeuters Artemidor aus dem zweiten Jahrhundert n. Chr.

Artemidors Traumdeutungsbuch – antiker Vorreiter der heutigen Traumdeutung

Artemidors Oneirokritika ist als theoretische Grundlegung der Traumdeutung so wesentlich, dass sogar Sigmund Freud sein Interesse daran bekundet hat. Insgesamt führt das antike Traumlexikon etwa 1.400 Traummotive und 3.000 Deutungen auf. Die waren zum einen für Menschen gedacht, die nach einem Traum erst mal selbst zu einem Lexikon greifen wollten, bevor sie Traumdeuter*innen aufsuchten. Zum anderen verfasste Artemidor das Traumbuch aber auch für seinen Sohn, der dadurch die Traumdeutung erlernen und in die Fußstapfen seines Vaters treten sollte.

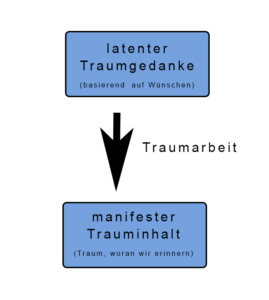

Eine antike Traumdeutung lief folgendermaßen ab: Zunächst entschieden die Traumdeutenden, ob es sich um einen bedeutungsvollen oder unbedeutenden Traum handelte. Dann wurde die Form des Traumes untersucht. Man unterschied dabei zwischen offenen und allegorischen Träumen. Dabei waren nur die allegorischen, die auch entschlüsselt werden mussten, von Interesse für Artemidor: Bei der anschließenden Auslegung des Traumes berücksichtigte der antike Traumdeuter nicht ausschließlich den Traum, sondern auch Faktoren wie die individuelle Situation der Träumenden, ihre Lebensumstände, ihre Gemütslage und auch lokale Sitten und Bräuche. Träume waren damit für Artemidor „kulturell determiniert“, wie die Altphilologin Marion Giebel in ihrem Buch Träume in der Antike erklärt.

Die ersten vier Bücher der Oneirokritika umfassen Klassifizierungen von Träumen, das fünfte Buch enthält Fallbeispiele für Träume, die in Erfüllung gegangen sind. Dort erzählt Artemidor unter anderem: „Es träumte einer, er werde von einer Frau, die er seit langem kannte, verfolgt. Sie wollte ihm eine Paenula, wie dieses Übergewand auf lateinisch heißt, umlegen, deren Naht vorne aufgetrennt war. Schließlich sei er gegen seinen Willen dazu gezwungen worden. Die Frau, die in ihn verliebt war, heiratete ihn, obwohl er nicht wollte, aber nach wenigen Jahren trennte sie sich von ihm; die Paenula war ja aufgetrennt.“

Das Verzehren von süßen Äpfeln bedeutet reichen Liebesgenuss

Artemidor geht in seinem Werk systematisch vor, indem er verschiedene Kategorien aufführt: Angefangen bei der Geburt, dem Körper und einzelnen Körperteilen über Kleidung, Freizeit, Tiere und Lebensmittel bis hin zu Göttern, erklärt die Philologin und Historikerin Laura Hermes in ihrem Buch Traum und Traumdeutung in der Antike. Durch die klare Struktur ermöglichte Artemidor seinen Leser*innen, schnell fündig zu werden, wenn sie ihren Traum deuten wollten. Seine anschaulichen Beschreibungen verschiedener Traummotive lesen sich auch heute noch gut, wie diese Beispiele verdeutlichen:

Nach Artemidor bedeuten süße Äpfel Glück in der Liebe, saure Äpfel sagen Konflikte voraus. © Wikimedia Commons

Äpfel: „Der Anblick und das Verzehren von süßen, reifen Sommeräpfeln ist gut; es bedeutet reichen Liebesgenuß, besonders denen, die um eine Frau oder Geliebte werben, denn der Apfel ist der Aphrodite geweiht. Saure Äpfel dagegen bezeichnen Aufruhr und Streitigkeiten; denn sie sind der Eris zugehörig. Die Winteräpfel, die man auch Quitten nennt, bringen wegen ihrer zusammenziehenden Wirkung Kummer.“

Hunde: „Fremde Hunde, die einen anwedeln, bedeuten Anschläge und Hinterhältigkeiten von nichtswürdigen Kerlen oder Weibern und, wenn sie beißen oder bellen, Gewalt- und Übeltaten; des näheren prophezeien die weißen Hunde offene, die schwarzen heimliche, die rötlichen nicht ganz offene, die gefleckten ziemlich schlimme Gewaltakte. Sie ähneln nämlich ganz und gar nicht adeligen oder freien, sondern gewalttätigen und unverschämten Menschen.“

Götter: „Zeus selbst zu schauen, so wie wir ihn uns vorzustellen pflegen, oder sein Standbild mit der ihm eigentümlichen Kleidung ist für einen Herrscher und für einen Reichen glückverheißend; denn es festigt des ersteren Stellung, des letzteren Reichtum. Einem Kranken verheißt er Genesung, und auch den übrigen Menschen bringt er Segen. Immer ist es besser, den Gott ruhig stehen oder auf seinem Throne sitzen und ohne Bewegung zu sehen; bewegt er sich jedoch, so bringt er Glück, wenn er sich nach Sonnenaufgang wendet; Unglück aber, wenn nach Sonnenuntergang, ebenso wenn er nicht die ihm eigentümliche Kleidung trägt.“

Götter, so glaubte man jedoch, erschienen viel eher den Mächtigen und Herrschenden im Traum als der Allgemeinheit, weshalb Herrschende nicht selten eigene Traumdeuter*innen auf ihrem Anwesen beschäftigten. Die Träume der Mächtigen hatten große Auswirkungen auf das Leben aller Menschen. So denke man beispielsweise an den römischen Kaiser Konstantin, der von der christlichen Kreuzsymbolik träumte, daraufhin die Schlacht bei der Milvischen Brücke gegen seinen Rivalen Maxentius gewann und das Christentum zur Staatsreligion erhob.

Zweifel an Götterbotschaften

Marion Giebel erklärt, dass es in der Antike Mediziner*innen gegeben hat, die Träume weniger auf eine göttliche Einflussnahme, sondern beispielsweise auf einen vollen Magen zurückführten. Auch der Philosoph Aristoteles glaubte nicht an göttliche Einwirkungen und begründete das damit, dass nicht nur Menschen, sondern auch Tiere träumen. Und auch Cicero hinterfragte die Annahme, dass Träume Botschaften der Götter seien: Götter würden doch viel eher einem wachen, aufnahmefähigen Menschen eine Botschaft überbringen und sich klar und unmissverständlich ausdrücken. Für Cicero war es zudem kein Wunder, dass manche Träume auch einmal wahr werden, wenn man bedenkt, dass Menschen jede einzelne Nacht schlafen und träumen.

Träume waren Bestandteil der Medizin

Die antike Medizin ging bereits davon aus, dass in Träumen die „Reste der Dinge“, also das, was am Tag passiert ist, verarbeitet werden, so Marion Giebel. Auch Sigmund Freud spricht in seiner Traumdeutung von „Tagesresten“. Aus antiker medizinischer Sicht waren solche Träume sehr wichtig für die Gesundheit, da so die Probleme, die am Tag aufgetaucht waren, verarbeitet werden konnten. Daneben gab es aber noch die Träume, die Ungewohntes zeigten. Solche Träume wurden als negativ gewertet und die Mediziner betrachteten sie als Zeichen bzw. Diagnosemittel für Krankheiten.

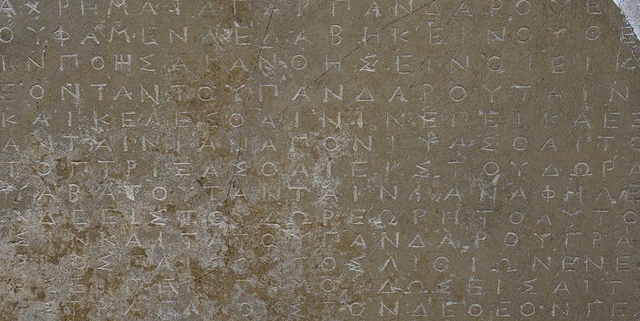

Die Menschen fanden im Traum aber auch die Heilung ihrer Krankheit: In der Antike war die Praxis der Trauminkubation, auch Tempelschlaf genannt, weit verbreitet und Bestandteil der Medizin. Dabei gingen kranke Menschen zu bestimmten Kultstätten und hofften darauf, dass ihnen im Traum der Heilgott Asklepios erschien und die Heilung ihrer Krankheit aufzeigte oder sie gar selbst heilte.

Zum ganzen Prozedere gehörten auch bestimmte Riten wie Opfergaben, Waschungen und Gebete. Die Menschen legten sich dann in der Halle nieder und warteten darauf, dass ihnen der Gott entweder im Traum oder aber auch im Wachzustand, als eine Art Vision, erschien. Viele der Heilungen wurden in Inschriften festgehalten. Im bedeutendsten Asklepios-Heiligtum in Epidauros fanden Forscher*innen mehrere Stelen mit solchen Heilungserzählungen. Sie stammen etwa aus den Jahren 350 bis 300 v. Chr. In einer Inschrift, wie Marion Giebel erklärt, heißt es beispielsweise: „Andromache aus Epirus wegen Kinderwunsch. Diese schlief im Heiligtum und sah einen Traum. Sie träumte, ein schöner Knabe deckte sie auf, und dann berührte sie der Gott mit der Hand. Darauf bekam Andromache einen Sohn von Arybbas.“

Die Ruinen des antiken Abaton in Epidauros, in dem sich einst Kranke eine göttliche Heilung erträumten. © Wikimedia Commons

Träume spielten also bereits in der Antike eine besondere Rolle für die Menschen. Damals wurden sie als Botschaften aus der Götterwelt verstanden, die gedeutet werden mussten. Neben Lexika waren dafür auch ausgebildete Traumdeutende sehr gefragt, denn Träume konnten die Zukunft vorhersagen und damit auch Anzeichen für Krankheiten sein. Als medizinische Praxis anerkannt, legten sich die Erkrankten in heiligen Tempeln nieder und hofften auf eine traumhafte Heilung durch den Gott Asklepios.

Titelbild: © Wikimedia Commons

Ihr habt noch nicht genug von unseren Traum-haften Beiträgen? Dann folgt uns für einen Blick hinter die Kulissen, spannende Fun-Facts oder Musik-Inspirationen auf Instagram und Twitter!

Mehr zum Thema und weitere interessante Beiträge findet ihr außerdem hier – oder abonniert unseren Newsletter!

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Unsplash

Unsplash

Franziska Frank

Franziska Frank

Unsplash

Unsplash