Träume: Nur absurd-konfuse Bilder vor unseren Augen oder steckt mehr dahinter? Oft fragt man sich, ob diese Nachtgespenster etwas mitteilen wollen. Laut Sigmund Freud tun sie das tatsächlich – zwar nicht als Weissagung über die Zukunft, sondern als Auskunft über uns selbst.

Mit seinem Werk Die Traumdeutung bringt Freud 1899 eine neue Sichtweise in die bestehenden Traumtheorien. Sein Ansatz liegt in der Psychoanalyse: Wenn Menschen schlafen, verarbeitet ihr Unterbewusstsein alle möglichen Reize und Anregungen des Tages, welche dann in Form des Traums an das schlummernde Bewusstsein weitergereicht werden. Als tragendes Motiv der Traumentstehung benennt Freud dabei die ‚Wunscherfüllung‘. Jeder Traum ist laut ihm eine Erfüllung eines Wunsches oder mehrerer Wünsche, was bei manchen Träumen offensichtlich ist und bei anderen nur durch tiefgehende Analyse herausgearbeitet werden kann. Denn unser Geist macht es uns nicht immer leicht, die eigentlichen Gedanken der Traumbilder zu erkennen – sonst wäre die Selbstreflektion wohl zu einfach. Doch was ist der Grund für diese Bilderrätsel im Kopf?

Der innere Kampf gegen sich selbst

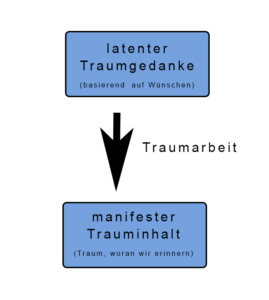

Freud zufolge sträuben wir uns ganz natürlich gegen gewisse Wünsche und unterdrücken sie, sowohl bewusst als auch unbewusst. Beispiele wären: Sich wünschen, an einer unschönen Situation nicht die Schuld tragen zu müssen. Oder jemandem etwas ‚Schlechtes‘ wünschen. Wenn wir dann schlafen, kommen manche dieser Gedanken wieder ans innere Tageslicht. Das kann man sich so vorstellen, dass in uns eine psychische Instanz das letzte Tagesgeschehen prüft und Anregungen findet, welche im Unterbewusstsein verdrängte Wünsche aufwirbeln. Die Instanz stellt dann den sogenannten ‚latenten Traumgedanken‘ her, der einen Wunsch aufgreift, welcher uns beschäftigt. Doch es gibt laut Freud auch eine zweite psychische Macht, die eine Art Kontrollfunktion ausübt. Wenn der Inhalt des Traumgedankens dieser zweiten Instanz nicht gefällt, wird der Wunsch entsprechend ‚zensiert‘. Der Inhalt des Traums wird dann vertauscht und verkleidet, um verstörende Elemente, die nicht ans Bewusstsein gelangen sollen, herauszufiltern. Diesen Streitprozess der zwei Instanzen nennt Freud die ‚Traumarbeit‚. Die Traumarbeit überträgt letztlich den latenten Traumgedanken auf einen ‚manifesten Trauminhalt‘, also jene durcheinander gewürfelten, audiovisuellen Bilder, an welche wir uns nach dem Aufwachen erinnern. Dabei bedient sich die erste Instanz einer Menge Tricks, um der Zensur der zweiten Instanz zu entgehen.

Verschiebung: Das Irrelevante im Scheinwerferlicht

Um den Traumgedanken nun in entstellter Form so zu verpacken, dass er nicht der Zensur unterliegt, werden insbesondere zwei Methoden bei der Traumarbeit genutzt: Die ‚Verschiebung‘ und die ‚Verdichtung‚. Verschiebung bedeutet, dass der Fokus des Trauminhalts nicht auf den eigentlichen Kern des Traumgedanken, sondern auf etwas Anderes gesetzt wird. Nebensächliches wird in den Vordergrund gerückt und stattdessen mit dem eigentlichen Traumgedanken assoziiert. Dafür werden laut Freud häufig die Erinnerungen des letzten Tages als Anregung verwendet, da diese noch nicht mit anderen Gedankengängen übermäßig assoziiert wurden und somit ‚frisches‘ Material darstellen. Als Beispiel schildert Freud einen Traum, in welchem er in einer selbstgeschriebenen botanischen Monografie blättert. Hinterher erinnert er sich, tags zuvor ein ähnliches Buch im Schaufenster gesehen und nicht weiter beachtet zu haben. Doch sein Unterbewusstsein habe eine Assoziation hergestellt: Freud hatte vor Jahren einen Aufsatz zur Cocapflanze verfasst, welcher die Aufmerksamkeit eines Doktors erregte und diesen auf die Idee von medizinischer Verwendung von Kokain brachte. Freud erzählt, dass er letztens daran erinnert wurde, als er eine Festschrift der Erfolge des Herrn erhielt. Er fühlt, beim Erfolg des Doktors unberücksichtigt geblieben zu sein. Diese Erinnerung sei der eigentliche Auslöser der Wunscherfüllung – „Ich habe den Erfolg auch verdient“ – aber die Verschiebung habe den neidischen Gedanken entstellt und mit dem gesehenen Buch im Schaufenster verknüpft. Woher kommt die Verbindung? Der Verfasser der Festschrift, welcher Freud begegnete, hieß Gärtner, dessen Frau wurde von Freud als blühend wahrgenommen.

Verdichtung: Eins bedeutet vieles

Die zweite Methode nennt Freud ‚Verdichtung‚. Das heißt, dass der Traumgedanke mehrmals im Trauminhalt eingewebt wird. Das kann sich in Form von starker Kompression mehrere Assoziationen zeigen. Ein Objekt im Traum kann also vieles auf einmal bedeuten. Zugleich werden einander ähnliche Assoziationen als Einheit zusammengefasst, sodass sich zum Beispiel ‚Mischpersonen‘ bilden. So entstehen komprimierte Trauminhalte, hinter denen eigentlich eine Menge mehr steckt. Freud beschreibt beispielhaft einen Traum, in welchem er eine Mischung der Gesichter seines Onkels und eines Freundes vor sich sieht. In seiner Analyse bewertet er beide Personen als „Schwachköpfe“, was der Wunscherfüllung seines Traumes diente. Die Verdichtung soll also bewirken, dass so viel wie möglich vom mit der Wunschvorstellung verknüpften Inhalt zusammengepresst wird.

| Typische Träume und ihre Bedeutung nach Freud | |

| Nacktheit im Traum | Hinweis auf unerlaubten Wunsch mit kindlichem Ursprung |

| Tod von Personen | Wunsch nach Abwesenheit mit kindlichem Ursprung |

| Prüfung im Traum | Träumer spürt Verantwortungsdruck, Traum erinnert an bereits gemeisterte Situation |

| Man kommt nicht von der Stelle | Willenskonflikt zu einem Wunsch zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein |

Traumdeutung als Königsdisziplin der Psychoanalyse

Freud ist überzeugt, dass die meisten verdrängten Wünsche in unserer Kindheit begründet werden. © Franziska Frank

Freud zufolge stellen Träume als Wunsch-Erfüller ein Tor in unsere Psyche und eine Möglichkeit dar, uns selbst besser zu verstehen. Das liegt unter anderem an seiner Überzeugung, dass die meisten verdrängten Wünsche in unserer Kindheit begründet werden und uns noch bis ins Erwachsenenalter begleiten. Auch Wünsche, die uns peinlich sind oder heutzutage erschrecken würden. Freud zufolge wäre das zum Beispiel der unerlaubte Wunsch nach sexuellem Verkehr mit einem Elternteil. Er argumentiert, dass solche Wunscherfüllungen dann zu den sogenannten Alpträumen führen, weil ein Interessenskonflikt zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein aufgedeckt wird. Das Bewusstsein erschrickt dann über den Ausdruck des Wunsches.

Freuds Traumtheorie wird bis heute angewendet, diskutiert und kritisiert. Alfred Adler und Carl Gustav Jung, beide jeweils Begründer anderer Gebiete der Psychologie, bemängeln an der Traumdeutung den Fokus auf Sexualität, die laut Freud bei der (oft kindlichen) Wunschentwicklung eine tragende Rolle spielt. Freud spricht auch jedem einzelnen Traum einen Sinn zu, und wenn man die Wunscherfüllung nicht erkennen kann, so liegt es seiner Ansicht nach an einer mangelhaften Deutung. Überprüfbar sind Traumdeutungen letztendlich nicht, da wir keinen Blick in das Unterbewusstsein werfen können.

Aber wer möchte, kann in den nächsten Nächten ja ganz bewusst über seine Träume nachdenken – und sich fragen, ob geheimnisvolle Wünsche dahinter lauern.

Titelbild: © Franziska Frank

Ihr habt noch nicht genug von unseren Traum-haften Beiträgen? Dann folgt uns für einen Blick hinter die Kulissen, spannende Fun-Facts oder Musik-Inspirationen auf Instagram und Twitter!

Mehr zum Thema und weitere interessante Beiträge findet ihr außerdem hier – oder abonniert unseren Newsletter!

Franziska Frank

Franziska Frank