Plattgewalzt werden und wieder aufstehen, erschlagen werden und als Geist weiterleben oder einfach in den Himmel schweben? Eine Betrachtung vom Tod und Sterben in animierten Filmen und Serien in acht Schritten.

Obwohl der Tod das Natürlichste auf der Welt ist, erscheint er uns oft als das Unwirklichste. Und was eignet sich besser für die Darstellung des Unwirklichen als die Animation? Das Wunder des Animationsfilms ist es, nicht an die Grenzen des herkömmlichen Filmdrehs gebunden zu sein. Ihre Limitierungen bestehen nur aus denen der Technologie und der menschlichen Fantasie. Wie also vermittelt die Animation jenes Unwirklichste, den Tod?

Sterben ist nicht gleich sterben

Zunächst mal fällt auf, dass allzu oft ja niemand stirbt, obwohl dies der Fall sein sollte. Man denke an Cartoons wie Tom und Jerry (1940-1967): In der Realität ist das plötzliche Herabfallen von Konzertflügeln aus heiterem Himmel wohl eine Seltenheit. Der Kater Tom jedoch kann sich beliebig oft von schweren Musikinstrumenten erschlagen lassen und sich danach trotzdem unversehrt weiterhin seiner lebenslangen Jagd nach Jerry widmen. Das Nicht-Sterben in Cartoons dient erstmal dem Spaß und der Schadenfreude der Zuschauerschaft. Aber was nicht fehlen darf ist die Bürokratie. Die kreativen Köpfe der Cartoons unterstehen den Regelungen für den Schutz der Jugend in ihren jeweiligen Ländern. Die animierten Inhalte richten sich im Üblichen an die ganze Familie und somit auch an Kleinkinder. Beim Sender Nickelodeon herrscht scheinbar die goldene Regel, dass der gewaltsame (!) Tod von Minderjährigen keine Nennung findet.

Auffallend ist das im Kultklassiker Avatar — Der Herr der Elemente (2005-2008). Unter Fans mittlerweile ein Running Gag, vermeidet die Serie das Wort „töten“, obwohl Ziel der Hauptfiguren ist, einen Diktator zu töten. Im Verlauf der Serie findet es kaum Anwendung. Gänzlich verschwiegen wird das Wort im Kontext des Tötens Minderjähriger. Gewaltloses Sterben wird allerdings benannt. Dazu zählt auch die gewaltfreie Selbstopferung der 16-jährigen Prinzessin Yue: „Sie ist tot“ lauten die Worte ihres Begleiters (S1E20). Als im Gegensatz dazu der jugendliche Jet offenkundig den gewaltsamen Tod durch die Hand eines Erwachsenen findet, verschleiert die Serie dies.

Dieser bürokratische Zwang, das Offensichtliche nicht zu nennen, wird in der Serie selbst parodiert. Die Folge vor dem vierteiligen Serienfinale (S3E17) fasst die letzten drei Staffeln für die Zuschauerschaft zusammen. Dazu sehen sich die Protagonisten ein Theaterstück an, das eine gestraffte, propagandistische Inszenierung der letzten drei Staffeln darstellt. Als die Szene zu Jets Tod kommt, unterhalten sich zwei Protagonisten: „Ist Jet gerade gestorben?“ — „Tja, so genau weiß das wohl niemand.“

Gespenstische Rückkehr

Das konsequenzlose oder unerwähnte Sterben ist nicht die einzige Form des Ablebens in der Animation. Während Jets Ermordung undeutlich scheint, ist der Tod der Prinzessin Yue mehr als klar.

Jetzt kommt es darauf an zu betrachten, wie gestorben wird. Gerade unsere Prinzessin ist hier ein guter Einstieg. Den Kontext dieses Ereignisses ist einigermaßen kompliziert. Also kurz und verwirrend: Der Geist des Mondes hat beschlossen als Fisch auf Erden zu Leben. Jemand tötet den Fisch und die Prinzessin muss dem Fisch ihr Leben spenden, damit der Mond weiterhin existieren kann. Sie wird zum nächsten Mondgeist in Fischform. Wie stellt man so etwas dar? Ganz einfach: Nach ihrem Opfer fällt die Prinzessin tot um und der Fisch regt sich. Zuschauende wissen, der Mondgeist lebt wieder. Was sie noch nicht wissen: Sie ist der neue Mondgeist. Die Leiche der Prinzessin löst sich in Luft auf und ihr Gespenst erscheint.

Yue wird zum Mondgeist. Quelle: Avatar — The Last Airbender, Nickelodeon Animation Studio / Nickelodeon, 2005-2008. S1E20 „The Siege of the North, Part 2“ (00:20:17).

Eine gewisse Abmilderung des Todes innerhalb von Animationsserien und -filmen ist oft zu finden, gerade wenn die Inhalte für Familien ausgerichtet sind. Das Gespenst ist ist ein wiederkehrendes Motiv für das Leben nach dem Tod. Nicht selten kommt es vor, dass das Gespenst schlicht und einfach in den leblosen Körper zurückkehrt und die Person zu neuem Leben erweckt. So geschieht es beispielsweise in Pokémon (1997-), nachdem ein Kronleuchter unseren Protagonisten erschlägt (S1E23). Nach einer Runde Spaß und Spuk kehrt der Geist in den Körper zurück und Ash geht weiter auf Pokémonjagd. Auch Hercules (1997) handhabt es so, als eine Säule Hercules‘ Freundin Megara erschlägt. Zwar befindet sich ihr Geist in der Unterwelt, kann allerdings nicht eigenständig zurückkehren. Hercules muss den Geist zum leblosen Körper tragen und ihn hineinlegen. Yue wird diese Möglichkeit durch das Auflösen ihrer sterblichen Hülle genommen. Ihre Existenz als Geist ist irreversibel.

Die Geister von Ash und Pikachu treiben Spuk. Quelle: Pokémon, The Pokémon Company, 1997-Heute. S1E23 „The Tower of Terror“ (00:15:49).

Hercules legt Megaras Geist zurück in ihren leblosen Körper. Quelle: Hercules, Walt Disney Animation Studios / The Walt Disney Company, 1997. (01:23:19)

Interessanterweise ist die Wiederkehr als Geist meist mit einer überaus plumpen Art zu sterben verbunden. Yue fällt tot um, Ash und Megara werden einfach erschlagen. Diese realitätsgetreuen Arten zu sterben vermitteln, dass der Körper als Hülle fungiert. Diese Darstellung baut eine Zweiteiligkeit des Menschen auf: Körper und Geist. Doch ist das realistische Sterben nicht zwingend mit einer gespenstischen Rückkehr verbunden, wie beispielsweise in dem Anime Death Note (2006-2007). Die Serie verzichtet auf magische Wiederkehr, selbst wenn das Sterben als solches magisch beeinflusst wird: Das Eintragen des Namens in das titelgebende Todesheft führt zum Ableben des Namensträgers. Auch das Death Note hat Regeln. Das Sterben muss ‚machbar‘ sein. Das Opfer kann sich nicht einfach in die Lüfte erheben und davon schweben. Das Death Note kann es zwar nicht, aber Hayao Miyazaki schon. In seinem Film Wie der Wind sich hebt (2013) passiert genau das.

Das abstrakte Sterben

Naoko erliegt am Ende des Films ihrer Krebskrankheit, doch wird ihr Ableben nicht gezeigt. Sie verabschiedet sich von ihrem Ehemann und schwebt davon in den Himmel. Die abstrakte Darstellung des Sterbens setzt oft auf visuelle Verbindungen zum Himmel. Die Figuren heben ab und schweben davon. Etwas anders regelt es DreamWorks Kung Fu Panda (2008). Meister Oogway, eine Schildkröte, stirbt interessanterweise an Altersschwäche. Die Szene spielt bei Nacht, als der Meister seinem Nachfolger seine letzte Lehre spricht. Unter einem Pfirsichbaum stehend pflanzt er einen Pfirsichsetzling, als die Blüten des Baumes auf ihn herabfallen. Er stellt sich an die Klippe und verschwindet zwischen den herabfallenden Blüten des Baumes. Gemeinsam verwehen sie gen Himmel.

Meister Oogway verweht mit den Pfirsichblüten. Quelle: Kung Fu Panda, DreamWorks Animation LLC, 2008. (00:43:41)

Darstellungen des Jenseits

In der Fortsetzung Kung Fu Panda 3 (2016) erhalten wir einen Einblick in Oogways Leben nach dem Tod. Er schwebt dort durch seinen lichtdurchfluteten Himmel und genießt seine Zeit. Eine recht klassische Darstellung des Jenseits. Auch der Anime Dragon Ball Z (1989-1996) stellt das Jenseits dar. Das jüngste Gericht erwartet die Verstorbenen in einem Büro. Hier erhalten die Seelen ihre Zuteilung darüber, ob sie ihre Zeit im Himmel oder in der Hölle verbringen werden. Im Himmel geistern die Seelen auf einer Blumenwiese herum: ein typisches Bild des Himmels.

Das himmlische Büro teilt eine Seele zu. Quelle: Dragon Ball Z. Toei Animation Co., Ltd. / Toei Company. 1989-1996. Fancaps.net: „Images From Dragon Ball Z Episode 6.“ https://fancaps.net/anime/picture.php?/3283922.

Der Himmel in Dragon Ball Z. Quelle: Dragon Ball Z. Toei Animation Co., Ltd. / Toei Company. 1989-1996. Dragon Ball Wiki: „Heaven.“ https://dragonball.fandom.com/wiki/Heaven.

Weniger typisch ist die Hölle: keine Qualen, kein Feuer, nichts. Essenziell sieht die Hölle aus wie eine kleine Stadt. Es gibt sogar einen Freizeitpark. Höllenbewohnende erhalten die Chance, sich zu resozialisieren, ihre Seele reinzuwaschsen, wiedergeboren zu werden und dann erneut die Möglichkeit zu haben, in den Himmel zu kommen.

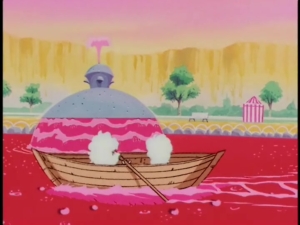

Zwei Seelen auf Bootsfahrt in der Hölle. Quelle: Dragon Ball Z. Toei Animation Co., Ltd. / Toei Company. 1989-1996. Fancaps.net: „Images From Dragon Ball Z Episode 13.“ https://fancaps.net/anime/picture.php?/3289146.

Neben Himmel und Hölle bietet das Dragon Ball Z-Jenseits noch den sogenannten Schlangenpass: eine beinahe unendliche Strecke, die bei Meister Kayo, einem Lehrmeister, endet. Diesen Service nutzen allerdings nur unsere übermenschlichen Protagonisten, um dort zu trainieren, während sie darauf warten, wieder zum Leben erweckt zu werden. Ja, sie warten. Links und rechts wird in Dragon Ball Z gestorben. Protagonisten wie Krillin oder Piccolo sterben stolze fünf Mal, und jedes Mal sorgt der liebe Gott (Gott kennt die Bande tatsächlich persönlich) für neue Dragon Balls. Finden Hinterbliebene die Dragon Balls, wünschen sie sich von ihnen einfach ihre Freunde zurück. Erneut ist der Tod in der Animation nicht allzu ernst und eigentlich konsequenzfrei.

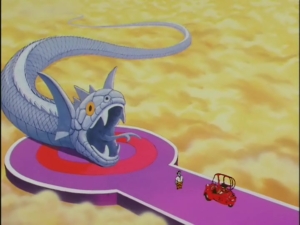

Der Eingang zum Schlangenpass. Quelle: Dragon Ball Z. Toei Animation Co., Ltd. / Toei Company. 1989-1996. Fancaps.net: „Images From Dragon Ball Z Episode 6.“ https://fancaps.net/anime/picture.php?/3284105.

Das überzogene Sterben

Die realitätsnahen und abstrakten Darstellungsweisen des Todes verbinden sich in der Übertreibung. Besonders Animationsserien für Erwachsene nutzen gerne das überzogene Sterben: brutalste Arten, sein Leben zu lassen, mit Blutlachen und allem, was dazu gehört. Die Netflix-Videospielverfilmung Castlevania (2017-2021) nutzt enorme Mengen an Blut, was auf das zentrale Vampir-Thema zurückzuführen ist.

Ein noch überzogeneres Beispiel ist die Serie Happy Tree Friends (1999-2023). Die Serie besteht aus fünfminütigen Folgen, in denen süße, Kuscheltier-ähnliche Zeichentrickfiguren härtester Brutalität ausgesetzt sind. Zwar sterben die Figuren meistens, doch tauchen sie in der nächsten Folge unversehrt wieder auf, um erneut zu leiden. Die Serie basiert gänzlich auf dem Mittel der Animation und nutzt dieses weitestgehend aus. Bereits die Tarnung als unschuldige Kinderserie basiert vollkommen auf den Kinderserien-Klischees wie Care Bears (2007-2008). Auch die Konsequenzfreiheit des Sterbens wie auch die explizite Darstellung von Brutalität basiert auf den Klischees von Animationsserien. Happy Tree Friends parodiert aktiv beide Extreme des Spektrums der Animationsserie: die harmlose Kleinkind-Serie und die blutigen Spektakel für Erwachsene.

Das Nicht-Zeigen

Das explizite Zeigen des Sterbens steht im Kontrast zum Nicht-Zeigen. Das Nicht-Zeigen kann viele Formen annehmen. Besonders häufig wird das tödliche Ereignis dargestellt, während der Moment, in dem das Leben den Körper endgültig verlässt, nicht gezeigt wird. Ein Beispiel dafür ist Gastons Sturz in die Tiefe in Die Schöne und das Biest (1991). Sein Sturz wird gezeigt, nicht jedoch sein Aufprall. Um deutlich zu machen, dass er tatsächlich gestorben ist, bedienen sich die Kreativen anderer Mittel. Das Heulen der Wölfe im Wald begleitet seinen Sturz; ein Indikator, dass er dort unten kein gutes Ende findet. Ebenso findet sich in einem Bruchteil der Sequenz die Abbildung eines Totenkopfs in Gastons Pupillen. Sein Tod ist ihm wie ins Gesicht geschrieben.

Gastons Sturz in den Tod. Quelle: Beauty and the Beast, Walt Disney Animation Studios / The Walt Disney Company, 1991. (01:17:37)

Dieser Artikel soll mit dem wohl bekanntesten Beispiel eines Todesfalls in einem Animationsfilm enden. Disneys Der König der Löwen (1994) entscheidet sich, den Tod der Vaterfigur Mufasa nicht explizit zu zeigen. Die Szene, die am Vortag spielt, deutet Mufasas Tod bereits an. Nachdem er abends seinen törichten Sohn Simba belehrt, endet die Szene mit einem liebevollen Moment zwischen Vater und Sohn. Die untergehende Sonne und anbrechende Nacht rufen Mufasas zuvor gesprochene Worte in Erinnerung: „Die Herrschaft eines Königs geht auf und unter wie die Sonne. Eines Tages, Simba, geht die Sonne meiner Herrschaft auch unter und geht mit dir als neuer König wieder auf.“ Musikalisch untermalt wird der abendliche Moment von dem Thema, welches in der Szene seines Todes spielen wird. Wir ahnen: Mufasa wird sterben.

Simba & Mufasa am Vortag der Stampede. Quelle: The Lion King, Walt Disney Animation Studios / The Walt Disney Company, 1994. (00:25:13)

Trotz langem Foreshadowing und einem ausgiebigen Kampf ums Überleben sowie einer dramatischen Inszenierung der Umstände bleibt Mufasas Sterben selbst ausgeblendet. Die Zuschauenden begleiten nur Simba, der den Sturz seines Vaters sowie das Ableben durch die Stampede mitansieht. Simba findet den leblosen Körper seines Vaters und ruft ergebnislos nach Hilfe. Nachdem er seinen Vater dazu auffordert aufzustehen und nach Hause zu gehen, schmiegt er sich an Mufasa an. Simba verdrängt den Tod seines Vaters und bleibt eine Weile bei diesem liegen. Erst als sein Onkel Mufasas Tod beim Namen nennt, realisiert Simba die Wahrheit.

Simba legt sich zu seinem toten Vater. Quelle: The Lion King, Walt Disney Animation Studios / The Walt Disney Company, 1994. (00:37:44)

Obwohl der Film die Zuschauenden darauf vorbereitet, gilt Mufasas Tod als klassischer Tearjerker. Doch ist es nicht unbedingt Mufasas Tod selbst, der die Traurigkeit erzeugt, sondern die Reaktion seines Kindes. Simbas Verdrängung ist nachvollziehbar. Sein Vater erwähnte bereits, dass der Tod so natürlich sei wie das Untergehen der Sonne. Und obwohl der Tod auch für Simba theoretisch das Natürlichste auf der Welt ist, bleibt er für das Löwenjunge in der Praxis — wie auch für die meisten von uns — unwirklich.

Abschluss

Animationsfilme und -serien neigen dazu, den Tod abzumildern oder zu überziehen. Um die starke Assoziation von Animation mit Kinderentertainment zu brechen, versucht Animation für Erwachsene, sich durch explizite Darstellungen abzuheben. Hier setzt man den Tod überdeutlich in Szene. Inhalte für die Jugend vermeiden das Sterben ganz, setzen auf gespenstische Rückkehr, den abstrakten Tod oder das Leben nach dem Tod. Den Fokus von Verstorbenen auf Hinterbliebene zu legen, bildet deren Auseinandersetzung mit dem Tod ab. Das Augenmerk der Handlung liegt hier allzu oft auf dem Ableben geliebter Personen, anstelle des eigenen Todes. Das Sterben von Elternfiguren in Familieninhalten legt Kindern das Unvermeidliche nah und ermöglicht ihnen, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, ohne dass wirklich jemand stirbt. Dieses dramaturgische Prinzip hatte schon Aristoteles klar erkannt: Katharsis.

Wenn euch dieser Artikel nicht erschlagen hat wie ein Konzertflügel, findet ihr hier und auf unserem Instagram Account noch mehr davon!

The Lion King, Walt Disney Animation Studios / The Walt Disney Company, 1994. (00:25:13).

The Lion King, Walt Disney Animation Studios / The Walt Disney Company, 1994. (00:25:13).

Sara Cevik/Canva

Sara Cevik/Canva  Sheila Scarborough, https://www.flickr.com/photos/sheilascarborough/7281585904/in/photolist-m6AhLv-a82N4h-qtTg17-7G1hpd-jzduyF-6cXsBs-7j1x4q-SfxdCz-Fg6JU-c6s2Ny/, via Flickr Creative Commons, Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Sheila Scarborough, https://www.flickr.com/photos/sheilascarborough/7281585904/in/photolist-m6AhLv-a82N4h-qtTg17-7G1hpd-jzduyF-6cXsBs-7j1x4q-SfxdCz-Fg6JU-c6s2Ny/, via Flickr Creative Commons, Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)  Maren Seehuber

Maren Seehuber  Foto: iStockphoto.com / Brankospeis

Foto: iStockphoto.com / Brankospeis

ZDF/Boris Laewen

ZDF/Boris Laewen