Todesanzeigen sind nicht nur ein fester Bestandteil unserer Trauerkultur, sondern auch unserer Zeitungen: Gesäumt von einem schwarzen Rahmen können wir täglich lesen, wer um wen trauert. Und das schon seit dem 18. Jahrhundert.

Die Anfänge könnten sogar noch weiter zurück reichen. Bereits in der Antike wurden in der Acta diurna, Nachrichten öffentlich verbreitet. Diese an Plätzen ausgehängten Tafeln sind heute nicht mehr erhalten, könnten neben Hochzeits- und Geburtsanzeigen aber auch zur Bekanntgabe von Todesnachrichten gedient haben.

Mittelalter: Von Kirchenbüchern und Totenroteln

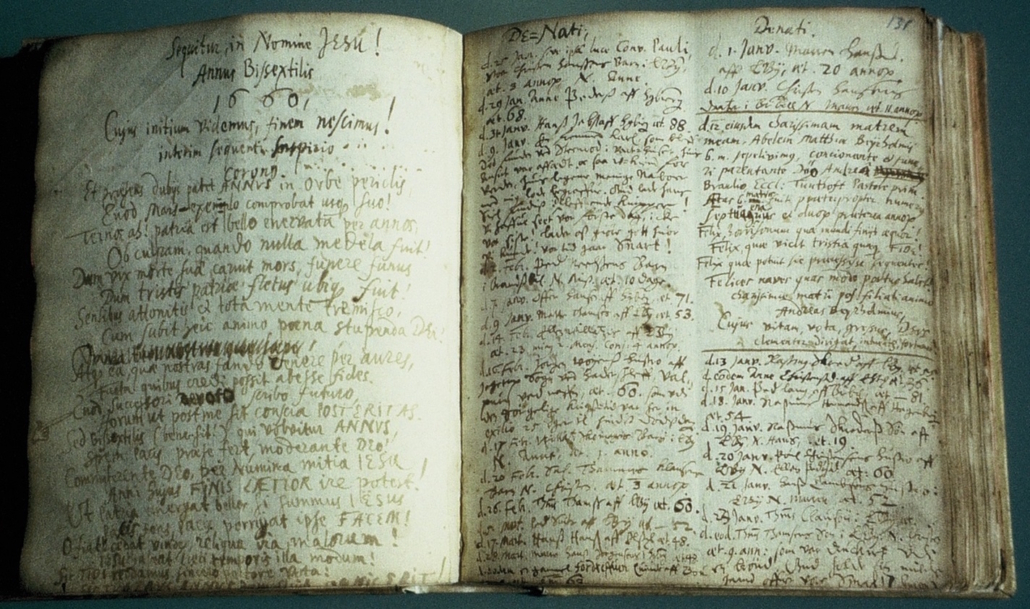

Seit dem Mittelalter dokumentieren Kirchenbücher die Todesfälle ihrer Gemeinden: Hier sind auf der rechten Seite unter „Denati“ die Verstorbenen des Jahres 1660 aus Havnbjerg (Nordschleswig) aufgeführt. Bild: Kliojünger/Wikimedia Commons CC BY SA-4.0

Im Mittelalter nahm sich dann die Kirche des Sterbens an: Klöster und Kirchen spielten eine zentrale Rolle bei der Aufzeichnung von Todesfällen, da sie die Hauptarchive der damaligen Zeit beherbergten. Todesfälle wurden einerseits in Kirchenbüchern, andererseits aber auch im Rahmen der Predigt verkündet. Die Bekanntmachtung der Nachrichten war jedoch entsprechend auf die Gemeinde vor Ort beschränkt.

Zur weiteren Verbreitung von Todesnachrichten nutzte man sogenannte Totenroteln. Mittels einer Pergamentrolle, die ein Bote von Kloster zu Kloster brachte, wurde beispielsweise über den Tod eines Mönchs oder einer Nonne informiert. Diese frühe Form der Todesanzeige war in ganz Mittel- und Westeuropa verbreitet und lässt sich bis heute beispielsweise in den Beständen bayerischer Klosterbibliotheken finden.

18. und 19. Jahrhundert: Die gedruckte Todesanzeige

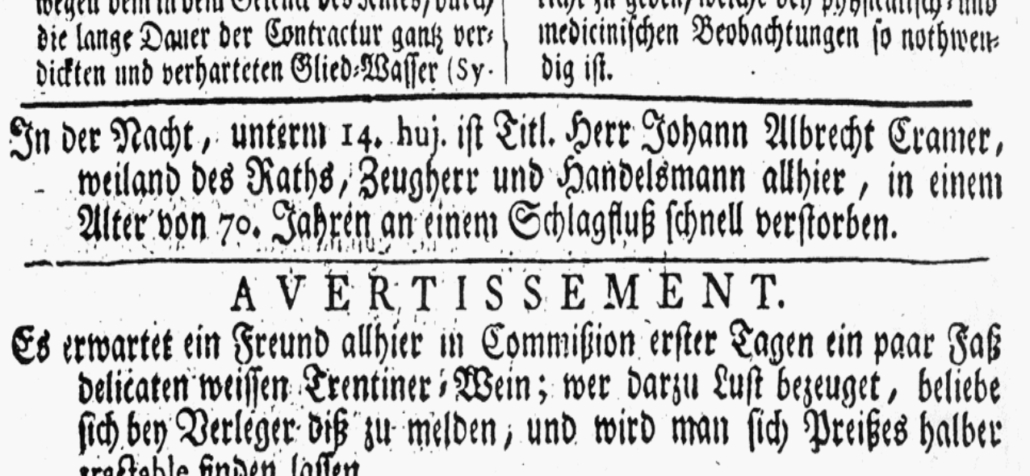

Eine der ersten Todesanzeigen wurde im Ulmer Intelligenzblatt veröffentlicht: Sie berichtet vom Tod Johann Cramers durch einen Schlaganfall. Bild: Stadtarchiv Ulm

Mit den ersten gedruckten Zeitungen ließ sich auch die Todesnachricht leichter verbreiten: Wo und wann die erste Todesanzeige schwarz auf weiß erschien, lässt sich nicht mehr genau bestimmen. Eine der ersten in Deutschland ist in Ulm zu finden: Johann Albrecht Cramer sei im Jahr 1753 „an einem Schlagfluß schnell verstorben“. Todesanzeigen wurden in Europa und Nordamerika schnell zu einem festen Bestandteil der täglichen Presse.

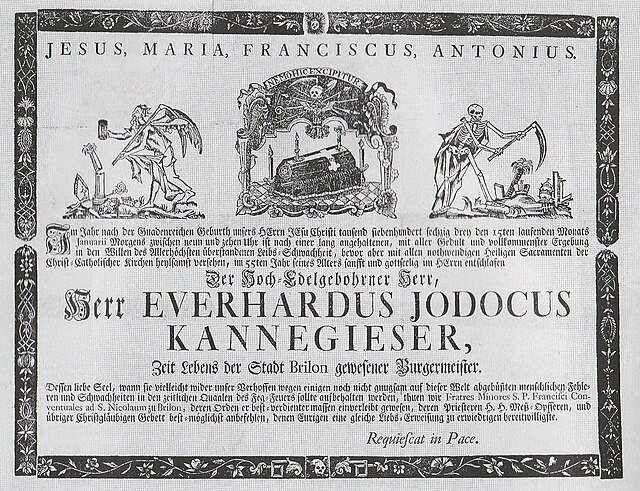

Reich verziert: Anzeige zum Tod des Bürgermeisters von Brilon (NRW) im Jahr 1763. Bild: Wikimedia Commons

Im Viktorianischen Zeitalter entwickelte sich die Kultur der Trauer und des Gedenkens weiter, was sich auch in der Gestaltung von Todesanzeigen zeigte. Erstmals ging es nicht mehr nur um die reine Information, sondern auch darum, öffentlich Trauer zu zeigen und das Leben des Verstorbenen zu würdigen. Die Todesanzeigen wurden umfangreicher und persönlicher, sie wurden zur literarischen Hommage, mit Gedichten, religiösen Zitaten und ausführlichen Nachrufen, einer Art Poesiealbum für die letzte Reise. Dabei gilt stets das Motto: „De mortuis nihil nisi bene“ – über die Toten nur Gutes.

20. Jahrhundert: Todesanzeigen im Trend

Die Gestaltung der Anzeigen variierte dabei stark, je nach kulturellem und sozialem Kontext. Während sich in vielen westlichen Ländern eine standardisiert-nüchterne, meist schwarz-weiße Form durchsetzte, lassen sich beispielsweise in Südamerika bis heute farbenfrohe Todesnachrichten finden, die das Leben der verstorbenen Person feiern.

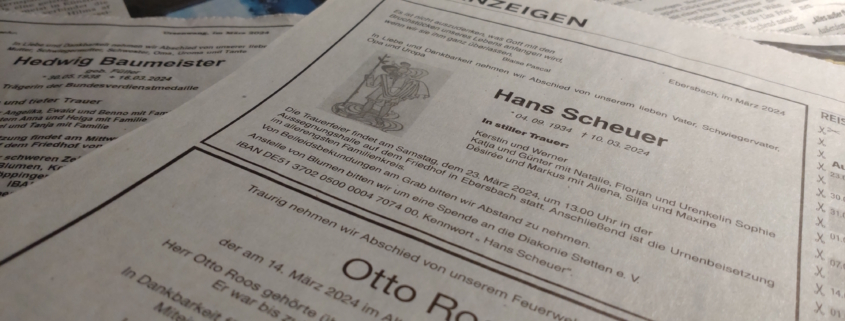

Und auch die Religion hat Einfluss auf die Gestaltung der Todesanzeigen: Während man bei uns neben christlicher Symbolik oft Bibelzitate und floskelhafte Formulierungen wie „In stiller Trauer“ findet, beginnt die Anzeige in muslimischen Kulturen oft mit der „Phrase „Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un“ (Wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück). Im Hinduismus hingegen lassen sich Anspielungen auf die bevorstehende Wiedergeburt finden.

21. Jahrhundert: Das Ende der klassischen Todesanzeige?

Der digitale Nachfolger: interaktive Gedenkseite als Alternative zur klassischen Todesanzeige, hier eine Gestaltungsvorlage vom Anbieter vergissmichnicht.de (Screenshot: Stephan Wienecke).

Technologische Entwicklungen haben die Art und Weise verändert, wie wir Todesanzeigen erstellen und verbreiten können. Digitale Todesanzeigen ermöglichen es, das Leben des Verstorbenen auf eine persönlichere und interaktivere Weise zu würdigen. Die Möglichkeiten werden vielfältiger: Platz für Fotos, Videos und andere Formen der Erinnerung, die in gedruckten Anzeigen schlicht nicht möglich sind. Die Verbreitung der Nachricht kann mit wenigen Klicks weltweit erfolgen, sodass auch weit entfernt lebende Familienmitglieder und Freunde informiert werden. Die zunehmende Digitalisierung könnte damit nach und nach das Ende der klassischenentsprechenden Zeitungsrubrik bedeuten. Möge sie in Frieden ruhen.

Titelbild: Todesanzeigen in der Neuen Württembergischen Zeitung (NWZ), Foto: Stephan Wienecke

Zur Digitalisierung von Todesanzeigen und Trauerkultur gibt es hier mehr zu lesen. Für weitere Afterlife-Beiträge folgt uns auf Instagram! Mehr zum Thema findet ihr außerdem hier.

Stephan Wienecke

Stephan Wienecke

Maren Seehuber

Maren Seehuber

Ricarda Rödler

Ricarda Rödler