Atemnot setzt ein. Es wird schwarz vor Augen. Das Bewusstsein entgleitet. Mehr als 700 Leute in Deutschland stehen auf der aktiven Warteliste für ein Spenderherz. Noch mehr Patient*innen haben Probleme mit ihrem Herzen und sind auf eine Unterstützung angewiesen. Die Lösung: ein Kunstherz. Kann hier Plastik zu einem echten Lebensretter werden?

Schon lange scheint Medizin ohne den Einsatz von Plastik unvorstellbar: Es ist steril, flexibel und hautfreundlich. Ob bei Prothesen, Hörgeräten oder vielem mehr: Kunststoff erleichtert das Leben und Leiden vieler Menschen. Auch in der Herzchirurgie spielt Plastik eine zentrale Rolle. Schafft ein Herz es nicht mehr, genug Blut durch den Körper zu pumpen, kann ein Kunstherz aus Plastik die Zeit zur Herztransplantation überbrücken oder eine längerfristige Lösung bieten.

Herzunterstützungssysteme

Herzunterstützungssysteme (englisch Ventricular Assist Device, kurz VAD) sind nicht dafür da, ein krankes Herz zu ersetzen, sondern es lediglich zu unterstützen. Es handelt sich um eine mechanische Pumpe, die mit einem Kunststoffschlauch an die betroffene Herzkammer angeschlossen wird. Dieser Schlauch bringt das Blut aus der unteren Herzkammer in die Pumpe, die es dann durch einen zweiten Schlauch in die Gefäße transportiert. Das System versorgt die Organe auf diese Weise mit dem nötigen Blut. Um das Unterstützungssystem am Laufen zu halten, führen Kabel aus dem Körper der Patient*innen nach draußen zu einer Batterie. Die Patient*innen müssen diese regelmäßig wechseln. Je nachdem, ob man das Unterstützungssystem an die linke oder rechte Herzklappe anbringt, erfüllt es einen anderen Zweck.

Linksventrikuläre Unterstützungssysteme, kurz LVAD, werden an die linke Herzkammer angeschlossen. Die Pumpe befördert sauerstoffreiches Blut in die Hauptschlagader, die Aorta. Die mechanische Unterstützung der linken Herzkammer genügt meistens, um die Patient*innen zu versorgen. Das LVAD stellt daher das am häufigsten verwendete Herzunterstützungssystem dar.

Benötigt die rechte Herzkammer Unterstützung, setzt man ein rechtsventrikuläres Unterstützungssystem (RVAD) ein. Dieses bringen Chirurg*innen ähnlich wie das LVAD an, nur eben an die rechte Herzkammer. Das System hilft dem Herz dabei, sauerstoffarmes Blut in die Lunge zu befördern. Dort wird es mit Sauerstoff angereichert.

Wenn der extreme Fall auftritt, dass beide Herzkammern unterstützt werden sollten, verwendet man beide Unterstützungssysteme gleichzeitig. Man spricht dann von einem biventrikulären Unterstützungssystem (BIVAD).

VAD-Systeme können die Lebensqualität von Patient*innen steigern. Sie entlasten das Herz, was letztlich auch die Symptome der jeweiligen Herzerkrankung lindert. Die Lebenserwartung steigt. Die Plastikschläuche und die Metallpumpe sind lange haltbar: Es gibt fast keinen mechanischen Verschleiß. So kann auch eine längere Zeit bis zur Herztransplantation überbrückt werden. Falls aufgrund gesundheitlicher Gründe oder fehlender Organspende keine Transplantation möglich ist, können VADs auch als langfristige Therapieform eingesetzt werden. In seltenen Fällen – und vor allem bei jüngeren Menschen – kann sich der Herzmuskel mithilfe der Systeme sogar regenerieren. Jedoch geht mit dem aus dem Körper herausführenden Elektrokabel für die Batterie ein erhöhtes Infektionsrisiko einher. Die künstlichen Bestandteile des Systems begünstigen die Bildung von Blutgerinnsel: Das Risiko für Schlaganfälle steigt, weshalb die Patient*innen unter anderem blutverdünnende Medikamente einnehmen müssen. Auch die Tatsache, dass die Patient*innen je nach Hersteller alle zwölf bis vierzehn Stunden die Batterie austauschen müssen, um das Herz am Laufen zu halten, schränkt die Betroffenen ein.

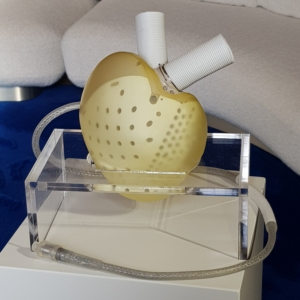

Künstlicher Herzersatz: das Carmat-TAH

Ein Total Artificial Heart (TAH) ist ein künstliches Herz, das in der Lage ist, die vollständige Funktion eines Herzens zu ersetzen. 2021 gelang es in Deutschland zum ersten Mal, ein echtes menschliches Herz durch ein Kunstherz aus Plastik zu ersetzen. Ein Team des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein entfernte beide Herzkammern eines Mannes, da diese ausgefallen waren. Übrig blieben nur seine Herzvorhöfe. Infolgedessen transplantierten sie ihm einen künstlichen Herzersatz, das Model Carmat–TAH, welches von nun an seine Herzfunktionen vollständig übernehmen sollte. Dafür setzten sie das Kunstherz an den Herzvorhöfen an und verbanden es mit den Gefäßen.

Das Carmat-TAH besteht aus Kunststoff, genauer gesagt aus Polyurethan. Das Besondere daran: Es ist mit tierischem Gewebe ausgekleidet, hauptsächlich von Rindern. Dieser Biomembran ist es zu verdanken, dass der Patient nur ein geringes Schlaganfallrisiko hat und somit nicht auf hoch dosierte blutverdünnende Medikamente zurückgreifen muss. Das Carmat-TAH ist mit seinen 900 Gramm deutlich schwerer als das normale menschliche Herz. Außerdem wird auch hier der Akku, aber auch die Antriebsflüssigkeit außerhalb des Körpers an einem Tragegurt befestigt, was zur Folge hat, dass ein Kabel aus der Bauchdecke führt. Trotz seines Herzens aus Plastik und Tierzellen steht der Patient weiterhin auf der Warteliste für ein Spenderherz. Das TAH soll, auch wenn eine längere Nutzung denkbar wäre, nur eine Überbrückung zur richtigen Herztransplantation sein. Denn ein Leben mit Kunststoff-Herz kommt eben noch lange nicht an ein Leben mit einem menschlichen Herzen heran – ohne Risiken und Einschränkungen.

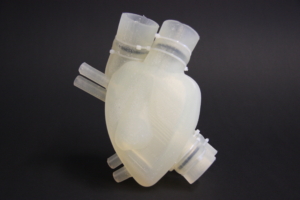

Künstlicher Herzersatz: das Zurich Heart

Auch in Zürich arbeitet man seit Jahren an einer vollständigen Herzalternative aus Kunststoff. Das sogenannte Zurich Heart soll das erste weiche Kunstherz sein und ähnelt somit mehr als anderen Kunstherzen der Beschaffenheit und den Eigenschaften des menschlichen Herzens. Man spricht auch von einem Soft Artificial Heart, kurz SAH. Es besteht zum größten Teil aus Silikon. Harte Bauteile in Herzunterstützungssystemen haben oftmals das Platzen roter Blutkörperchen zur Folge, da diese zu sehr zusammengepresst werden. Das Zurich Heart wird mit einem 3-D-Drucker hergestellt und in einem Stück gedruckt. Das Züricher Projekt hat sich der Lösung des Kabelproblems verschrieben – ihr Kunstherz soll induktiv aufgeladen werden können. Außerdem soll es sich flexibel dem Blutbedarf der Patient*innen anpassen. Aktuell wird es noch nicht eingesetzt, da das Material noch nicht lange genug eine solche Belastung aushalten würde. Es werden auch weitere weiche Kunststoffe als mögliche Materialien in Betracht gezogen. Außerdem ist die Akkuleistung noch nicht ausreichend. Bisher ist nicht abzusehen, wann man das Herz das erste Mal einem Menschen einsetzen wird.

Lebensretter Plastik?

Die moderne Medizin macht möglich, was unvorstellbar erscheint: Ein Überleben ohne ein biologisches Herz. Plastik ist sowohl bei den Unterstützungssystemen als auch bei den mechanischen Ersatzherzen fester Bestandteil der Maschinen. Es ermöglicht Kranken nicht nur das Überleben, sondern auch wieder mehr Lebensqualität. Gerade das Züricher Kunstherz-Projekt zeigt, dass in Zukunft noch so viel mehr möglich sein könnte: ein modernes, möglichst realitätsnahes künstliches Herz ohne Kabelführung aus dem Körper der Patient*innen heraus – und das alles aus Plastik und dem 3-D-Drucker.

Titelbild © pixabay.com

Ihr habt noch nicht genug von unseren fantastischen Plastik-Beiträgen? Dann folgt uns auf Instagram!

Mehr zum Thema und weitere interessante Beiträge findet ihr außerdem hier – oder abonniert unseren Newsletter!

Ich hab davon irgendwie noch gar nie etwas gehört und finde das total spannend! Zwischendrin kam mir so der Gedanke „werden wir damit irgendwann unsterblich?“, aber dann kam direkt der Absatz, dass die Patient*innen weiterhin auf den Listen für Herzen stehen etc. Vielleicht klappt das aber eines Tages wirklich 🙂 Schöner Artikel! 🙂